イラストレーションNo.206の特集「世界で仕事がしたい 7人のイラストレーターに聞くSNS活用法&仕事術」のなかから、上杉忠弘さんのインタビューを掲載します。

上杉忠弘さんはイラストレーターとして、女性誌を中心に活躍し、現在では国内外のプロジェクトに携わる。近年では『コララインとボタンの魔女』でアニー賞最優秀美術賞を受賞する等、アニメーション業界でも高い評価を得ている上杉さんに、海外とのやり取りを中心にお話をうかがった。

(後編はこちら)

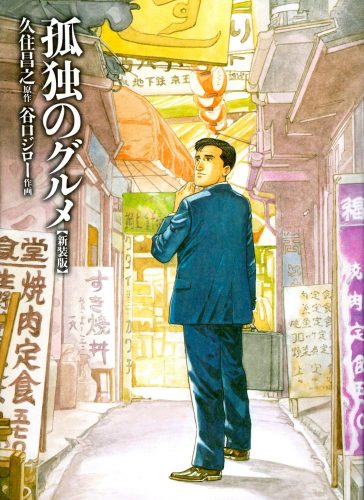

――もともと漫画家の谷口ジローさんのアシスタントをしてたんですね。

19歳の頃、九州から東京に出てきてセツ・モードセミナーに通ったんです。でも、2年くらい経った時に親から仕送りを止めると連絡があって、これはまずい!と思って、絵を描く仕事を探しました。本当に偶然なのですが、その時に書店で読んだ雑誌に谷口さんがアシスタントを募集しているという情報が掲載されていて、応募したんです。

実は谷口ジローさんの名前はそれ以前から知っていて、それは漫画を読んでいたんじゃなくて、海外のバンドデシネ作品が日本で一番見られるのは、谷口さんのアトリエだという記事を雑誌で読んでいたからなんです。ですので、まったく失礼な話なんですが(笑)、バンドデシネ見放題なんじゃないかという不純な動機をきっかけに、谷口さんのアシスタントとして7年ほど働きました。凄く働きやすかったんですよね。徹夜もないし、土日に出勤することもほとんどない。とても健全な労働環境だったんです。

――漫画家になりたいという気持ちはなかったのですか?

これは当時はそうは思ってなかったんで、今思えばなのですが、物語を作ることにはそんなに興味がないんですよ。絵による演出ってところには興味があるんですけど、話を作ることには興味がなかった。それに当時は何かになりたいと決めていなかった。今もそうなんですけど、どうしてもイラストレーターになりたいというよりは、自分の絵を描くという行為が活かせる仕事なら何でもいいと思っていたんです。

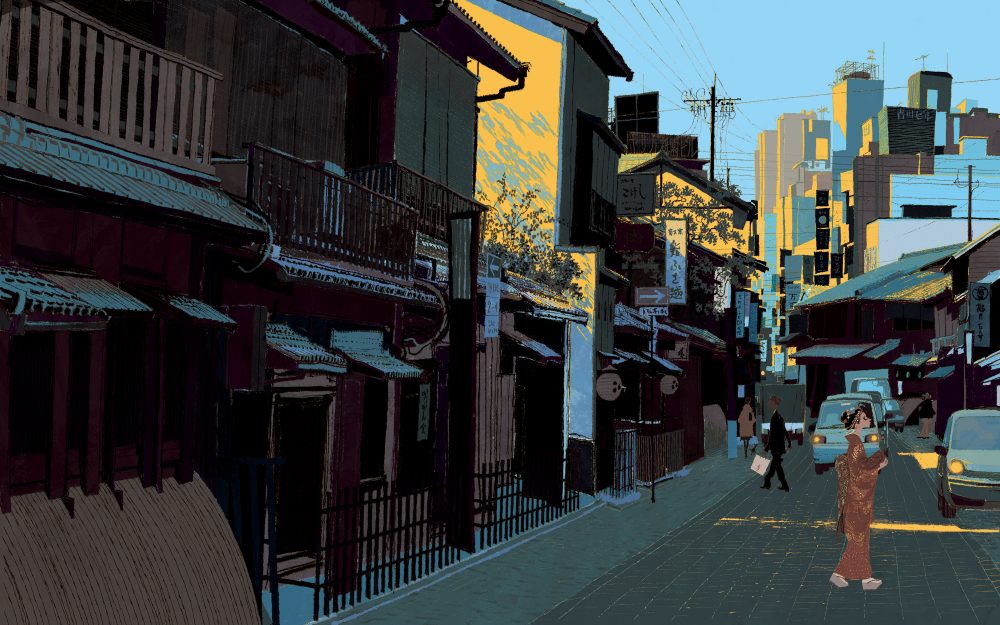

昔は映像の一手段として絵を考えているところがあって、絵で映像を表現しているという感覚があった。平面的でデザイン的なものも、ファッションイラストレーション的なものも大好きなんですが、それだけだと身体の半分しか動かしてない感じで、フラストレーションが溜まってくるんです。絵の作り方として、まず場所と空間を想像して、それをカメラで撮影するように空気感ごと絵にするようなことが出来ないかと思っていたのですが、長年メインだった女性向けの仕事ではそういった絵作りが出来る機会はほとんどありませんでした。

――先ほどバンドデシネがお好きだとおっしゃていましたが、影響も受けましたか?

それはあると思います。当時、何を考えていたかというと、今って漫画とイラストレーションの間にあるような絵を描く方がいるじゃないですか。でも、当時はガロ系の作家を除けばそういう人は全くいなかったんですね。完全に別の世界だった。僕は巧技的なイラストレーションの絵を使って、漫画を描けないだろうか? てなことを考えていたんです。バンドデシネの世界ではそれが出来ていると思える人が何人かいて、チャレンジしたいと思っていたんです。まあ、実際にそんなことが簡単に出来るなら既に描いていますよね(笑)。国内の市場的にも難しかったでしょうけど。

バンドデシネの作家はルスタル(※1)みたいに『ニューヨーカー』の表紙を描いたり、マナラ(※2)がフェリーニの映画のポスターや『VOGUE』でイラストを描いてたりしてるんですよね。当時の日本では漫画家がファッション誌の表紙を描くことはなかったと思いますから、そういう垣根のなさが羨ましかったですね。

※1 ジャック・ド・ルスタル。世界中を旅し、スケッチ集を出版。イラストレーションやバンドデシネ等、その活動は多岐にわたっている。

※2 ミロ・マナラ。世界的に有名なイタリアの漫画家。エロティックな作品でも知られる。

――その後、フリーになっています。

谷口さんのところは自由な環境だったので、セツ・モードセミナーに通いながら、谷口さんのところで働いていたんです。決まった時間さえ働けば、どこで働いてもよかったので、セツに午前中行き、午後からはアシスタントとして働くという感じでした。

でも、20代後半が近づくにつれて、焦りが出てきたんです。アシスタントとしての働きやすい環境にいたら、ズルズルといってしまいそうで、ヤバいんじゃないかと不安になった。それまで描きためていた作品があったので、それをまとめてポートフォリオを作成して、10件ほど持ち込みにいきました。結果的には全く反応がなかったですけど…。

そこで当時、谷口さんが『スタジオボイス』で連載をしていた鈴木正文さんの文章に挿絵を描いていたので、谷口さんに頼んで同誌の編集者を紹介してもらったんです。すると編集の方から同誌のアートディレクションをしていた藤本やすしさんを紹介して頂いて、持ち込んだ作品がそのまま『GQ』に掲載していただけることになり、掲載された雑誌を持って売り込めば仕事が来るに違いないと考えて、マガジンハウスに売り込みに行ったんです。

すぐには反応がなかったのですが、数カ月後に電話がかかってきて、『クリーク』という雑誌のイラストレーションを毎号描くことになりました。イラストレーションの仕事をしつつ、谷口さんのところに通うという二足のわらじを履いた生活が続きました。

その後、『クリーク』が休刊になり、そこにいた編集者たちが他の雑誌に異動して『an・an』などから頻繁に仕事が来るようになって、谷口さんのところは自然消滅的に辞めました。行ったり行かなかったりで、普通だったらクビだと思うんですけど(笑)、放し飼い状態で自由にさせてもらって本当に感謝しています。

――劇画調な漫画とオシャレな雑誌というかなり異なった絵を描いていたわけですよね。

最初は雑誌の仕事も楽しんで描いていたんですが、女性誌の仕事が中心になってきたら、先ほども触れましたけど次第にフラストレーションが溜まってきたんです。女性誌って結構半年周期くらいで似たような特集を繰り返すんです。占いや化粧、インテリアの特集が繰り返されるわけです。僕は大体10年くらい女性誌の仕事が中心だったので、何か他のことをしたいという気持ちが強くなっていったんです。当時の仕事はカット的なものがほとんどだったので、構図のコントロールが出来ないことにも不満がありました。

そう考えていたので、例えば背景を描く指示がなくても、背景のある作品を納品したりしたわけです。女性誌の仕事は空間とか光の概念がないんですよ。必要ないから。必要のないものを敢えて描くわけですから、やればやるほど仕事が来なくなった(笑)。

(後編に続きます)

〈プロフィール〉

うえすぎただひろ/1966年生まれ。イラストレーター。セツ・モードセミナーを卒業後、広告や書籍、雑誌等の分野で活躍、09年に公開の『コララインとボタンの魔女』で第37回アニー賞最優秀美術賞を受賞。14年公開のディズニー映画『ベイマックス』ではコンセプトアートを担当している。TIS会員。

本記事は『イラストレーション』No.206の内容を本Webサイト用に調整・再録したものです。記載している内容は出版当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。あらかじめご了承下さい。