誰もが一度は経験したことがある日常生活の「あるある」を描いた作品を物語と合わせて収録した作品集『あるアルバム』が、5月29日に発売された。今回はその刊行を記念して、著者である大伴亮介さんにインタビューを実施。

SNSで人気を博す「ワンシーン画」の制作についてや、イラストレーションたちが新たなストーリーを得て書籍になるまでのお話を中心に、たっぷりとご回答いただいた。

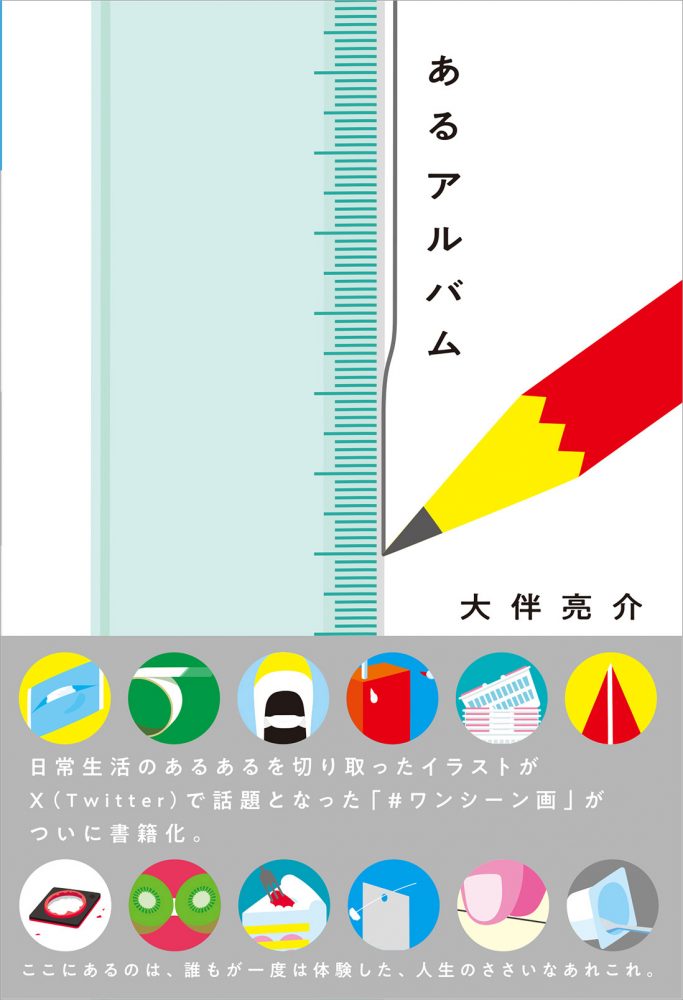

『あるアルバム』

大伴亮介 著(玄光社)

1,600円+税 装丁:坂川朱音(朱猫堂)

——『あるアルバム』はどういった作品なのでしょうか?

「ストーリー仕立てのイラスト集」と言っています。日常のささいな瞬間をイラスト化した「ワンシーン画」というシリーズをX(旧・Twitter)でずっと発表していまして、それを「ある架空の人物の記憶の断片」という設定にしてストーリー形式に落としこんだのが本作です。

物語は、ひとりの男性【僕】が公園のベンチにあった謎のアルバムをめくるシーンから始まります。アルバムには本作の主人公である【私】の記憶が刻まれています。このアルバムは一体なんなのか? そんなすこしだけ不思議なお話です。

ぱらぱらと眺めるだけでもイラスト集として楽しめて、ストーリーも読めばより深く味わえる、そんな一冊に仕上げたつもりです。

——「ワンシーン画」を描き始めた経緯、そして「書き出し小説」とのつながりを教えてください。

話が前後してしまいますが、小説の書き出しだけを考える「書き出し小説」という投稿企画がありまして、そこで採用された自作の一本に【走馬灯が終わり、NG集がはじまった。】というものがありました。イラストレーターとしてX(旧・Twitter)を有効活用する手段を模索していた時期にたまたまこの一本を思い出し、それが着想の原点になりました。「人生の走馬灯で流れるのが重要シーンのダイジェストなら、そこから漏れた膨大な量のどうでもいいシーンが存在するはず。むしろそっちを回想してみたら面白いのではないか?」と。

以前から日常の小ネタを書き留めるのが趣味でネタは豊富にあったので、それを本業であるグラフィック制作と合体させることで「ワンシーン画」ができました。

※「書き出し小説」とは、ウェブサイト「デイリーポータルZ」で公募を行っている“書き出しだけで成立した極めて短い文芸スタイル”のこと。『挫折を経て、猫は丸くなった。:書き出し小説名作集』(天久聖一 編/新潮社)では、大伴さんは巻末の座談会にも参加している。

——文章を書くことはもともとお好きだったのですか?

他人に読んでもらう前提の文章を書くのは昔から好きでした。ただ、書く行為自体が好きなわけではないので、たとえば誰にも見せない日記を書きためるみたいなことは本当にできません。

文章は字や記号などによるルールで成立する情報伝達手段なので、絵と比べてとてもデジタルなものに感じます。その温度がちょうどよくて好きです。

——ひらめきが作品になるまで、どんなプロセスがあるのでしょうか? また、アイデアを形にする上で大切にしていることがあれば教えてください。

「ワンシーン画」に限ってはひらめきというのは無くて、単純に「メモるかどうか」なんです。あったことを記録できたかどうか。あとはそのメモ帳から絵にしやすそうなものを拾って整える作業で。釣った魚に墨を塗って紙にのこす「魚拓」に近い感覚かもしれません。

表現物として形にする上で大切にしているのは「なるべくカンタンに」という意識でしょうか。これは他の仕事にも共通しているのですが、自分がムズカシイと感じるときは頭や心に無理が生じている状態なので、そこから何かを強引にひねり出しても歪(いびつ)になってしまうような気がするのです。そういう意味で、なるべくカンタンにやりたいです。

——1000を超える「ワンシーン画」がありますが、書籍に収録されたものはどのようにピックアップされたのでしょうか? また、SNSへの投稿と書籍化で、一番違いを感じたのはどんなことでしたか?

もちろん話を書きやすいネタは優先的にピックアップしましたが、幼少期から老後までの人生を追っていく内容なので幅広い年齢に応じた「シーン」を選ぶ必要がありました。あと、今回は「あるあるネタ」として成立しているかどうかも選択時に重要でして。『あるアルバム』というタイトルは僕ではなく担当編集者さんのアイデアなのですが、作品の幹となるものがつまり「あるあるネタ」だったので……。

SNSと書籍でもっとも大きく感じた違いは「ノンフィクション」と「フィクション」の差です。いままでやってきた「ワンシーン画」がすべて自分の経験を元にしたノンフィクション作品なのに対し、書籍のストーリー部分は完全にフィクションです。僕の自伝的なものだと勘違いされやすいのですが、ほぼ100%妄想の世界の出来事です。

——ご自身のSNSで言及があった固有名詞の仕掛けなど、繰り返し読んでも楽しめる遊び心が随所に散りばめられているように感じます。ストーリーを進めていく上で意識した点、苦労されたことがあれば教えてください。

最初から最後まで読んでいただいた方には伝わるかと思いますが、根本は「ミステリ」を意識しました。僕自身が好きなので……。その一環として「そういえばあのとき」みたいになる要素は無駄に散りばめてあります。人名や店名などの固有名詞はすべて僕がいつも乗っている鉄道路線の「駅名」から引用しました。全17駅、ちゃんとどこかで使用しています。

苦労した点は、やはり「自分ではない人のことを書く」という難しさと、あとこれはあまり気づかれていないのですが、意図的に主人公の「性別」を明記していないんです。このルールが地味に厳しくて。嗜好や言葉づかいが偏ってはいけないし、たとえば配偶者を「妻が」「夫が」などと書きづらいですしね。

——今後、作ってみたい作品や挑戦したいお仕事はありますか?

書籍はなにかしら次作も狙いたいです。あと、今回は自著でしたが、そもそも本来は他の作家さんの本のカバーイラストなどをやりたいので、いつでもお待ちしております。

〈プロフィール〉

おおとも・りょうすけ/イラストレーター・デザイナー。東京都出身、在住。東京藝術大学デザイン科卒。広告などのビジュアルやイラストレーション制作、ロゴやキャラクターのデザインを行っている。

『あるアルバム』(玄光社)

X(旧Twitter)で話題となった「#ワンシーン画」がついに書籍化! 誰もが一度は経験したことがある日常生活の1コマが、「私」という主人公による物語と合わせて収録されています。一冊で色々な読み方ができる「あるある」な「アルバム」です。