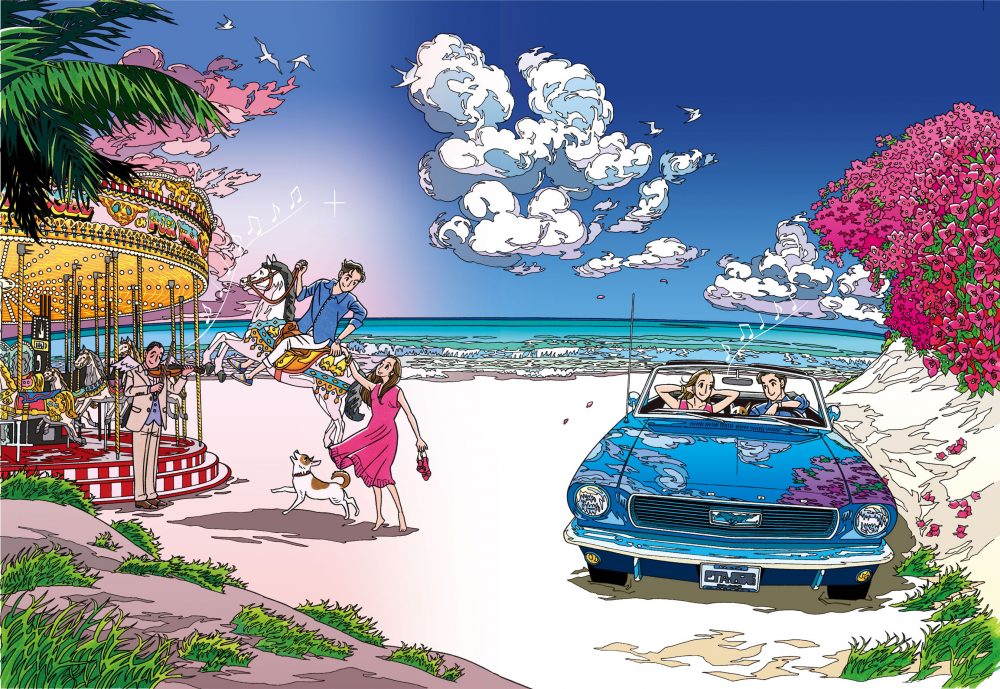

わたせせいぞうさんが画業45周年を記念して、画集『SEIZO ROMANCE わたせせいぞう イラストレーションズ』を出版した。今回はその発売を記念して、わたせさんが影響を受けたというイラストレーター・永井博さんとの対談が実現。2人が憧れたアメリカ西海岸から制作の話まで、ざっくばらんに話して頂く。

*本対談は、イラストレーションNo.223に掲載したものです。

文:鈴木啓之 写真:坂上俊彦

(前編はこちら)

音楽とアートの密接な関係

わたせ こうしてお話してると、ぼくらの共通点はやはり70年代のアメリカの影響が大きかったということだと思いますが、永井さんはアメコミとかはどうだったんですか?

永井 アメコミは好きでしたけど、自分のイラストレーションのなかに直接採り入れたということはないですね。ただ本の装丁をする時に、よく飛行機が墜落して煙をモクモク上げているような絵があるでしょう。あのパターンをよく使ってましたね。リアルに人物を描いてバックにそれを入れたりして。あえて風景を描かずにそういう模様で仕上げたりすることはありました。リキテンスタイン(*13)みたいな感じで。

(*13)リキテンスタイン:ロイ・リキテンスタイン。1923–1997年。アメリカ出身。ポップアートを代表する画家。網点を用いた作品で知られる。

わたせ ぼくは家が北九州でホテルとグリルをやっていた関係で、駐留軍の将校たちが出入りしていまして。それで倉庫に行くとコカ・コーラがあったり、キャンベルのスープの缶があったりしたことが、小学生だった自分にとってすごいカルチャーショックだったんですよ。ピンク色のアイスクリームにびっくりしたり。そのなかで将校たちが置いていった雑誌のなかにアメコミがありました。全部カラーじゃないですか。ぼくはその色の世界に感化された気がします。

永井 今の人たちはぼくたちの頃と違ってアメリカの文化には影響されないんですかね。

わたせ あの頃のぼくらは飢えてたんでしょうね、そうした文化に。それこそぼくの英語の先生は〝スリーエス〟って言って、アメリカから「ショー、セックス、スポーツ」が入ってくると。それで日本を籠絡して怠け者にするんだ、なんて言ってましたけど、とんでもないですよね。よく言われる大きな冷蔵庫だったり、そういう文化の匂いへの憧れがあった。いろんなものが満たされている今ではない感覚でしょうね。

永井 1973年にロサンゼルスにある南カリフォルニア大学のドミトリーに泊まったんですよ。そこのキッチンがガスじゃなくて電気だったことに驚きましたね。お洒落な学生寮でしたけど、グラウンドがやたら広かったり、スーパーまでの道のりがものすごく遠かったりしてその大きさとか広さが桁違いなのも驚きでした。

ロサンゼルスにはその後も何度か行きましたけど、ダウンタウンに泊まるとビーチまでがものすごく遠いじゃないですか。バスで往復するだけで1日終わっちゃうような世界でしたからね。あとは音楽が好きでしたから、まだハーレムがヤバいって言われていた時代、1973年の初めての渡米の時にアポロ・シアター(*14)にも行きました。タクシーを降りたらみんな黒人で威圧感がありましたね。

(*14)アポロ・シアター:ポップミュージックにおける、アメリカで最も著名なクラブの1つ。ニューヨークのハーレムに位置し、観光名所の1つとなっている。

わたせ その当時はまだ治安が悪かったんですよね。アッパータウンでなかなか近付けなかった。ぼくもどうしても行きたかったので、それでも行ったんですけど、ショーが始まって音楽が鳴り出すとみんな椅子の上に立ちあがるんですよね。それで足踏みして。すごいなぁと思いましたよ。

永井 ぼくが観た時は先に映画をやってましたね。それからショーになるんです。自分も知ってる有名なアーティストが司会をやっていて、それ以外にアーティストが4組くらい出るような。日本で言えば1人だけでも充分公演出来るような人が何組も出る感じでしたから豪華ですよね。

わたせ 本当にアメリカがショーの国っていうのが分かりますよね。ニューヨークへ行くと、ミュージカルかジャズ。で、アポロ・シアターへ行ったり。やはり永井さんと音楽というのは切っても切れない関係というか、なんでもレコードを買うために絵を描かれるようになったと聞きましたが。

永井 はい。そもそもはレコードを買うためにイラストレーターになったみたいなところがあります。それまではグラフィックデザイナーをしていて、それでペーター佐藤さんとかと知り合って、彼から湯村さんを紹介されて。そうしたら絵を描かないかっていうことで、『流行通信』の音楽のページを貰ったんですよ。そこでコラムを書いてジャケットの絵を描いたりして。それがイラストレーターとしてのキャリアのスタートですね。

わたせ 絵と音楽の関わりは深いですよね。ぼくも絵を描く時は必ずインストゥルメンタルの音楽をかけながらやっています。それでイメージを描いてストーリーを発想したりするんですよ。それがぼくのスタイルですね。音楽を流すと、さあ今日はこういうテーマという風に自然と扉が開くんです。

永井 ぼくがよく聴くのは歌ものなので、つい聴きこんじゃうから絵を描く時は音楽は流さないんですが、逆にTVは付けっ放しですね。でも、音楽はやっぱり情景が思い浮かびますもんね。ぼくもドゥーワップが好きで、どちらかというとインストゥルメンタルに近いような音楽なのでその感覚は分かります。

わたせ ぼくは音楽に負けない絵を描きたいということがずっとあるんです。音楽の素晴らしいところは、それを流しただけでみんながそれぞれのイメージを拡げられるわけで。想い出を甦らせたり出来る。その五感に作用する力で音楽に負けちゃうんですよね。コミックでも絵でも音楽に勝ちたいと思いながらやってるんですけれども。でも永井さんの絵というのは音楽に勝ってらっしゃるんだと思うんです。

永井 いやぁ、どうなんでしょう。

わたせ そうだと思いますよ。音楽に通じるイマジネーションの世界がある。余計なものがないから。極端に言えば無限の拡がりがありますよね。

永井 ここで言うのもなんですけど、「A LONG VACATION」はまず絵本があったんですよね。それを基にして、大瀧詠一さんと松本隆さんとソニーのプロデューサーが3人で合宿してあのアルバムを作ったらしいですからね。「夢で逢えたら」を歌ったシリア・ポールっていう歌手がいるんですけど、彼女たちと一緒に遊んでいた時期があって、それで「今、大瀧さんたちが永井さんの絵本でレコード作ってるわよ」という話を彼女から聞いたんですよ。それはうれしかったです。

わたせ ぼくは『ハートカクテル』というコミックで、30年くらい前にJT提供の5分間のアニメ番組を夜やっていて、すごいと思ったのは、作曲家がぼくのコミックを見て曲を作っていったんですね。松岡直也さん(*15)、三枝成彰さん(*16)、島健さん(*17)、カルロス菅野さん(*18)。それでぼくは今、逆にその方たちの曲を聴きながらイメージを膨らまして描いています。ちょうど相互効果になっているんですね。

(*15)松岡直也:1937–2014年。ジャズ・ピアニスト、作曲家、編曲家。日本におけるラテン・フュージョン音楽の第一人者。

(*16)三枝成彰:1942年生まれ。作曲家、東京音楽大学客員教授。2007年に紫綬褒章、2017年に旭日小綬章を受章している。

(*17)島健:1950年生まれ。ジャズ・ピアニスト、作曲家、編曲家、プロデューサー。サザンオールスターズ「TSUNAMI」では弦編曲を担当し、レコード大賞を受賞した。

(*18)カルロス菅野:1957年生まれ。フュージョンプレイヤー、パーカッショニスト、音楽プロデューサー。松岡直也グループのメンバーとして活動を始め、「オルケスタ・デ・ラ・ルス」に結成メンバーとして参加した後「熱帯JAZZ楽団」を結成。

永井 その番組はテレビで見ていましたよ。松岡直也さんについてはぼくも「THE SEPTEMBER WIND 九月の風~通り過ぎた夏」から始まってジャケットを描いてたんですよね。そうしたら当時大瀧さんの事務所の社長に、「永井さんまずいよ、(松岡さんのLPが)宣伝しないのに売れてる」って言われて。全然まずくはないんですけど(笑)。松岡さんのジャケットはその後4枚くらい描いたんですが、たまたまデザイナーが知り合いだったこともあり、もともとは浅井慎平さんのジャケットで出されていたものを、ぼくの絵で出し直したんです。だから浅井さんのレコードの方がレアだと思いますけど。でもあの「THE SEPTEMBER WIND」は今やインストアルバムの古典になってますよね。

わたせ その時はまだサラリーマンと漫画家の二足の草鞋でしたけど、レコード屋さんへ行って永井さんが描かれた「A LONG VACATION」のジャケットを見た時に、かっこいいなと思って、それからずっと意識している感じなんですよ。ブルーとか黒とかの色の使い方は特に影響されたと思います。

永井 これは江口寿史さんに言われたんですけど、漫画家が椰子の木を描くようになったのは永井さんの影響だと。80年代の頭に。それまでは描く人がいなかったそうですね。でも漫画家の人はみんな絵がうまいなと思いますよ。わたせさんの絵にしてもいろんな角度から描かれてるじゃないですか。いつもどうやって描いてるんですか?

わたせ 例えばカレンダーを作るとするじゃないですか。2カ月単位だから表紙を入れて7枚描くんですけどね。その時にまず水平線があって、次の絵では急に俯瞰だとか変化をつけていくわけです。

永井 それは何かを参考にして描かれてるんですか?

わたせ いえ、描く時には参考にしてないんですが。小津安二郎さん(*19)の映画に『東京物語』ってありますよね。さんと東山千栄子さんが熱海の旅館に泊まるシーンがあって、周りがうるさくて寝られないのを廊下からずっと得意のローアングルで撮ってるんですよ。うるさい部屋の前のたくさんのスリッパを撮ったりして、そのまま2人の寝室に入っていくと「うるさいね」なんて言ってる。その次の瞬間、シーンが変わって翌朝の熱海の防波堤の大俯瞰になる。2人が小さく映っていて。それを観て映画っていいなぁと思いました。そういう角度っていうのは意識してます。

(*19)小津安二郎:1903–1963年。映画監督、脚本家。代表作に「東京物語」がある。映像の特徴の1つとして「ロー・ポジション」が挙げられる。

永井 そういうところがすごいと思う。ぼくは参考にする資料がないと描けないですよ。だいたいものがあってもうまく描けない人だから。自分で言うのもなんですが、ぼくはちょっと下手なところがいいと思ってるんですよ。器用じゃないというか。うますぎると面白くなくて、少しリアル感があるくらいの感じ。たまに人から、永井さんの絵のニセモノがあるとか言われて見てみたら、自分の絵だったりするんですよね(笑)。

わたせ 永井さんにうまい下手って言われてしまうと困りますね。充分だと思いますけれども……。ぼく自身は構図というのをものすごく意識してます。4コマの4ページのコミックでも、ブルーの空を活かすために、それまでにどんどん暖色を使っておいて、最後のコマでブルーを強調するというような計算はしますね。それがまた楽しみでもあるんですけど。

永井 今はうまくてセンスのある人がいくらでもいますからね。昔は湯村さんと一緒になって、みんなうまくてもセンスがない、センスがあるのは俺たちだけだくらいのことをいつも言ってたんですけど(笑)。今はサッカーでも小学生がものすごくうまいじゃないですか。それはいろんなものを見られるからでしょう。ぼくたちの時代は洋服でもなんでも探し回って買わないといい服がなかった。やっぱり環境の違いなんですかね。

わたせ そういうセンスがあって絵もうまい人がブレイクする要因はなんなんですかね。

永井 ラッキーということもあるでしょうね。運やタイミング。いくらうまくても世に出られない人はいっぱいいるじゃないですか。ぼくなんかは湯村さんという先輩のおかげで仕事に恵まれることになった。人の出会いというのは本当に大事と思います。

わたせ むしろ今は出会いが少なくなってる気がしますね。Webのせいか本当にコミュニケーションが下手になってると思います。

永井 メールのやりとりでは微妙なニュアンスが伝わらないことがあるでしょう。可か否で融通が利かない。メールではダメでも、実際に会って話をすれば進んでゆくこともあると思うんですよね。昔はそれで成立した仕事もずいぶんありましたよ。今だってギャラが安くても熱意に負けて引き受ける若いミュージシャンのジャケットもありますが、その後彼らが売れていったりするとやっぱりうれしいですしね。

わたせ 確かにそういった若い、これからのミュージシャンの絵を描く時は応援したくなりますよね。

永井 自分たちもそういうきっかけがあって今があると思うと余計ですよね。だから逆にすでに売れてる人たちには自分が描かなくてもいいんじゃないかみたいな思いもありますが。

イラストレーションの普遍性

わたせ 永井さんはご自分の絵の変遷とか変化ということについてはどうお思いですか?

永井 80年代の頭頃でしたか、自分の絵に飽きてたんですね。それでタッチをラフにしかけたことがありました。ところが、そしたら仕事の依頼が来なくなっちゃって。知り合いのアートディレクターがファッションメーカーの広告に使ってくれたくらい。それで結局元に戻したことはありましたね。逆に昔より細かくなってきました、今の方が。

わたせ ぼく自身はどちらかというと毎回変わってる方だと思います。コミックでも線が徐々に変わってきて、人物の顔が丸くなったり、長くなったり。そんななかで昨日よりは少しうまくなってるかなという思いは常にあります。でも時々変えていいのかと悩む時もあるんですけどね。

永井 最近の傾向としては、以前の絵を見てこういうのがいいと注文されることがあって、だから絵が次から次へとつながっていっちゃうんですよ。

わたせ ぼくはあまりそういう依頼はないですね。どんどん変わってるからなのかな。

永井 わたせさんの絵は昔の方が柔らかかったんじゃないですか。今はもっと濃くなってますよね。自分のイメージですけど。

わたせ 空の色にしてもそうでしょうかね。昔はカラーページだけど、「あまり色を使わないでくれ」という出版社からの制約があったんですよ。コストがかかるので、黒は使ってくれるなとか。だから最後の砦は黒だったんですよね。絵に関しては意識的には変えないつもりだけど。ストーリーの向上ということは考えてきましたね。極端に言うと、もっとエロティックなものはどうなんだろうとか。絵に関してはストーリーがついてきますから。

永井 難しいですよね、ストーリーを考えるというのは。ぼくはそれがないから。

わたせ そこが永井さんと自分との行先の違いというか。ぼくはストーリーの最後のシーンというので(イラストレーションを)描いてますからね。

永井 ぼくはある意味、コンセプチュアルアートというか、わりとそんなものが好きだったんですね。だから自分の絵でもランドアート的な、海の中に岩を並べたりするようなものから風景を描くようになっていったんです。人物より風景。でも日展によくあるような風景画じゃなくて、アメリカのスーパーリアリズム的な、ちょっとコンセプトがあるようなものを意識してきたんですよ。

わたせ 80年代に我々を支持してくれた当時の若かった人たちに、今改めて評価して貰えるのはすごくうれしいことですね。若いファンの方ももちろんなんですけど。

永井 最近は若い子が、お母さんにレコードを貰いましたみたいなことが多いですよ。

わたせ 一緒ですね、父親が、母親がっていうお話は本当に多くて。同じ時代に仕事をしてきたということですよね。

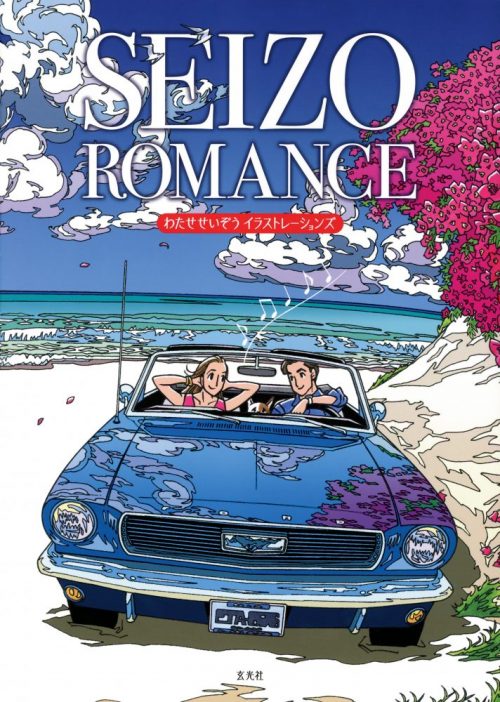

永井 わたせさんは今度、これまでのお仕事をまとめた画集を出されるんですよね。ぼくも以前出した画集を復刻して貰ったりしてますが、こういったお話というのは今までなかったですか?

わたせ なかったんですよね。コミックはたくさん出してるんですが、過去の作品をまとめて貰ったのはこれが初めてで。やっぱりコミック作家という認識だからじゃないですかね。でもカレンダーも30年間ずっと作ってますしね。45周年と言われてもピンと来ないんですが、今回の本で1000点も作品の撮影をして貰ったという話を聞いて、そんなになるのかという45年の堆積みたいなものを感じましたね。ぼくはいつも進行形だと思っているので、まだこれからもいろいろ挑戦したいと思ってますが。今日は近いところにいながら、なかなかお会い出来なかった永井さんにお会い出来て本当に光栄でした。

永井 ぼくもずっとわたせさんの絵を見てきましたからね。楽しくお話させて貰いました。お互い同じ時代を生きてきて、今もぼくらが描いた絵を見てくれる人たちがたくさんいてくれることは幸せですね。

〈プロフィール〉

わたせせいぞう/1945年生まれ。漫画家、イラストレーター。代表作として『ハートカクテル』『菜』(ともに講談社)などがある。1987年には『私立探偵フィリップ』で文藝春秋漫画賞を受賞。今年、画業45周年を記念して2冊組みの画集『SEIZO ROMANCE わたせせいぞう イラストレーションズ』(玄光社)を出版した。

永井博/1947年生まれ。グラフィックデザイナーを経て、イラストレーターになる。1979年夏の絵本『A LONG VACATION』大瀧詠一文、1981年絵本『HALATION』来生えつこ文(ともにCBSソニー出版)、2008年作品集『Time goes by…』(ぶんか社)を出版。なお2017年に『Time goes by…』は復刊ドットコムより復刊されている。

本記事は『イラストレーション』No.223の内容を本Webサイト用に調整・再録したものです。記載している内容は出版当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。あらかじめご了承下さい。

わたせせいぞうさんの画業45周年を記念して出版された、本格的イラストレーション作品集『SEIZO ROMANCE わたせせいぞう イラストレーションズ』。

ケース入り2冊セットとなる本書は、わたせさんの膨大なイラストレーションをカテゴリーごとに厳選して掲載。また、制作プロセスの取材記事やロングインタビューも掲載しています。