わたせせいぞうさんが画業45周年を記念して、画集『SEIZO ROMANCE わたせせいぞう イラストレーションズ』を出版した。今回はその発売を記念して、わたせさんが影響を受けたというイラストレーター・永井博さんとの対談が実現。2人が憧れたアメリカ西海岸から制作の話まで、ざっくばらんに話して頂く。

*本対談は、イラストレーションNo.223に掲載したものです。

文:鈴木啓之 写真:坂上俊彦

(後編はこちら)

アメリカ西海岸に憧れて

わたせ 以前から、自分のことをWebで調べると、必ず永井さんのお名前が出てくる。それで今度は永井さんのことを調べてみるとぼくが載っているんです。とても近いところにいるはずなのになかなかお会い出来なかった。今日はやっとお目にかかります。

永井さんのキャリアを拝見すると、歳は自分の方が2つ上ですけれども、イラストレーションの世界では先達になる。その世界の第一人者として、ぼくは永井さんのことをずっと意識してきたんですよ。永井さんが23歳でグラフィックデザイナーとして世に出られた時、ぼくは25歳で損害保険会社のサラリーマンをしてたんです。

永井 わたせさんのそういった経緯はBEAMSの本で読みましたよ。『IN THE CITY』でしたっけ、あの特集で。

わたせ それから25歳の時にアメリカへ行かれて、その翌年にグァムへいらしたそうですよね。ぼくはその2年前に新婚旅行でやはりグァムへ行ってるんです。永井さんはご自分の絵の原点、原風景があちらにあるというお話をされていて。ぼくは新婚旅行でしたからまだ全然そんなことを関係なく(笑)。

でも一番憶えているのはバドワイザーです。あの赤と白のデザインの缶が素敵で。しかもウチの奥さんの親戚がバドワイザーの販売店をやってたんですよ。だからその時権利を買わないかって言われたんですけど。買っておけばよかった(笑)。当時『POPEYE』だとかいろんな雑誌で、ウエストコーストが特集されたりして、日本にアメリカ文化が押し寄せてましたよね。

永井 ちょっとしたブームでしたよね。当時10万円でアメリカ1周出来るっていう、交換留学生みたいな話があったんですよ。それでぼくの師匠にあたるイラストレーターの湯村輝彦さん(*1)、あと河村要助さん(*2)、ペーター佐藤さん(*3)とか10人くらいで一緒に出かけたんです。山口はるみさん(*4)とか矢吹申彦さん(*5)も誘ったけどその時は都合が悪くて行けなくて。40日間くらいでしたかね。それが最初のアメリカ旅行でした。

(*1)湯村輝彦…1942年生まれ。イラストレーター、グラフィックデザイナー。フラミンゴ・スタジオ主宰。テリー・ジョンスン名義でも活動する。主な著書に『さよならペンギン』などがある。

(*2)河村要助…1944–2019年。イラストレーター。『話の特集』『MUSIC MAGAZINE』などの表紙や挿絵を担当する。2012年には画集『伝説のイラストレーター河村要助の真実』を出版した。

(*3)ペーター佐藤…1945–1994年。イラストレーター。エアブラシを用いたイラストレーションで一世を風靡する。「ミスタードーナツ」の商品パッケージなどを手がけた。

(*4)山口はるみ…イラストレーター。大学在学中から西武百貨店宣伝部デザインルームで働く。1967年よりフリー。主な仕事に「PARCO」の広告ヴィジュアルなどがある。

(*5)矢吹申彦…1944年生まれ。イラストレーター。湯村輝彦、河村要助と「100パーセント・スタジオ」を結成する。

わたせ 10万円って当時としても破格ですよね。

永井 そうなんですよ。1973年ですからまだ成田空港のない時代、羽田空港から飛んでTWAっていうアメリカにしかない航空会社の飛行機だったんですね。周遊券みたいなものがあって料金を少し余分に出すとファーストクラスになるっていうのでそうしましたが、わりと汚い恰好してファーストクラスだから不審がられました(笑)。

それでサンフランシスコへ行ってロスへ行ってサンディエゴへ行って、最後はニューヨークへ行くんですけど、ぼくと湯村さんともう1人のデザイナーの3人はサンディエゴにずっと長く滞在してからのニューヨークでした。西海岸がすごくよかったんですよね。

わたせ アートでも音楽でも、当時は西海岸というのがすごく流行りましたよね。ぼくもその後会社の仕事でロスへ行ったんですけど、『POPEYE』の小さな記事で見たラルフローレンの店へボーダーのTシャツが買いたくて行きました。向こうの人が本当に親切で西海岸を好きになりましたよ。

永井 西海岸はそんなにお金がなくても過ごせそうなところですよね。ニューヨークはそうじゃないでしょう。それで帰って来てから、湯村さんに誘われて今度はグァムへ行ったんですが。グァムはもう椰子の木だらけでいかにもリゾート地っていう感じで。ホテルの窓から見たら一面の椰子の木だったのを憶えてます。まだあまりお店もないような時代でしたから。アメリカ1周の翌年だから1974年ですね。

わたせ ぼくの場合は結婚式を挙げた第一ホテルが初めてグァムに出来るっていうことで行ったんですが、当時のアメリカはぼくたちにとってすごく大切な宝箱みたいな存在でした。憧れましたよね。

永井 本当に大好きでした。初めて行った時はスーパーマーケットへ行って、薬のパッケージとかが英語で書いてあるのを見るとかっこいいんですよね。なんでも買いまくってましたから。

わたせ 今、向こうの人が漢字で書いてあるのがかっこいいっていうのと同じでしょうね。ロスに行っても、ウエストコーストのビルボードの看板とか全部がアートしてるような感じで。色の使い方が全然違うじゃないですか、日本人と。

永井 それで言うと、ぼくの絵の原点っていうか、アメリカって陽射しが強いでしょう。サンフランシスコに着いて、空港の駐車場にアメ車が停まっているのを見たら、地面に真っ黒い影が出ていた。そんな光景が自分の絵の世界観につながっている気がしますね。ぼくは影を描くのがすごく好きなんですけど、そこからじゃないですかね。

濃い空の色へのこだわり

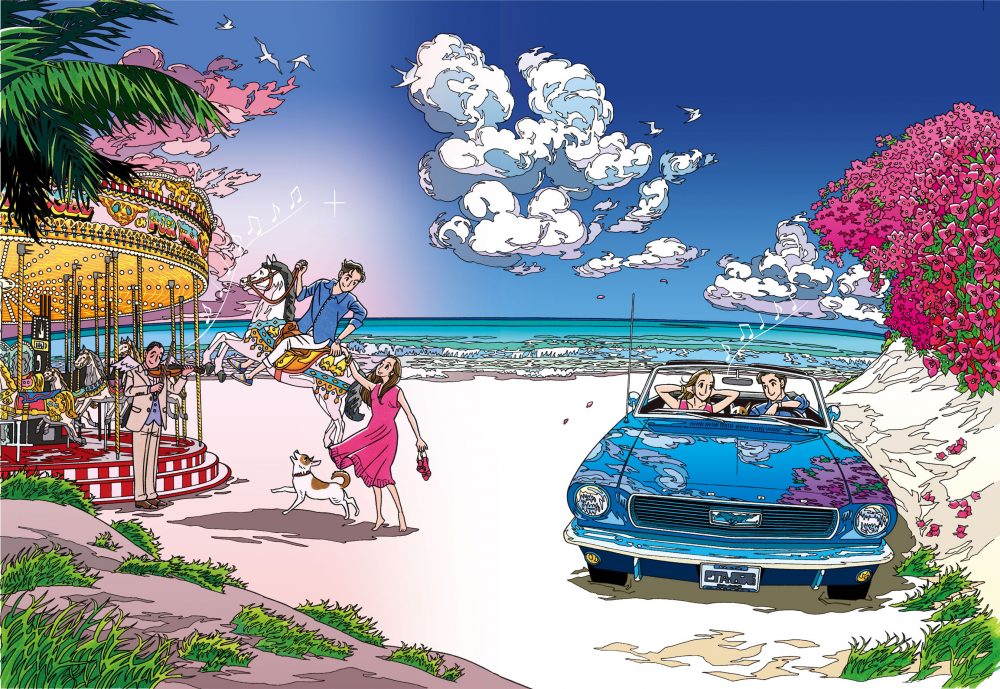

わたせ 永井さんの色ってぼくは2つあると思うんです。1つは黒。今おっしゃったように紫外線が強いところだと特にコントラストが激しいので分かるんですけど。ぼくは『ハートカクテル』というコミックを描いていて、その主人公が永井さんの風景に登場したらいいなと思いつつ、そういうモチベーションで描いていたんですよ。いつの間にか無国籍の漫画になっていったんですけど。ぼくは描きながらずっと黒っていう色は本当に大切だなと思っていまして。永井さんが描かれる南の国の椰子の木の黒、あの黒はぼくが絵を描く上での1つのステップになりました。

永井 普通は絵を描く時ってあまり黒は使わないですよね。でも実を言いますと、ぼくはTVの大道具の会社でアルバイトしてたんです。そこではだいたい黒でシルエットを描くんですね。そこへハイライトを入れていくと絵が出来上がっちゃうみたいな。そのやり方だと速いんですよ。そこでそんなテクニックを学んだんです。

わたせ そうなんですか。永井さんはほかに影響受けた方はいらっしゃるんですか?

永井 その頃、自分はシュルレアリスムみたいなものが好きでしたから、ダリ(*6)とか、マグリット(*7)とか、そういうものに影響を受けていたと思いますね。ただ、いつの間にかそういうものが嫌になって、アメリカンポップアートが好きになっていったんです。アメリカポップアートにはカラッとした明るさがあって。その明るさをシュルレアリスムの中へ持って行った感じで描いていたんですが。ぼくは自分の絵に人物を入れると、どんどん漫画っぽくなっていくんですね。だからあまり人物は描かなかった。人物を描く時はその人物だけを描くとか、そんな風にしてましたね。

(*6)ダリ:サルバドール・ダリ。1904–1989年。スペイン出身。シュルレアリスムを代表する画家。代表作に1931年に制作した「記憶の固執」がある。

(*7)マグリット:ルネ・マグリット。1898–1967年。ベルギー出身。デペイズマンの技法を用いた作品で知られるシュルレアリスムの画家。

わたせ ぼくはそんな永井さんの風景を想いながら人物を描いていたんですけどね(笑)。

永井 それはやっぱり絵がうまいからですよ。ぼくはなかなかうまくは描けなくて、取って付けたようになっちゃうから。最初から人物がいればいいんですけどね。風景にはめこむことが出来なかったんです。そういう仕事もしてますけど、だいたいは人がいない、風景だけという絵が圧倒的に多いですね。

わたせ レコードジャケットの絵を描かれてすごく支持されたのも、人物がいなかったからだと思いますよ。人物がいるとどうしても語っちゃうんですよね。ですから永井さんの風景の海の絵とか椰子の木だけで、見ている人がインスピレーションというかイマジネーションを浮かべるじゃないですか。永井さんが最初からイラストレーションを描かれてきたのと違って、ぼくは出発点がコミックだったんです。4ページとか8ページとかのカラーのコミックの場を与えられて、そのラストページのいいシーンをイラストにしてるのが今なんですよ。ですからぼくのイラストレーションっていうのは、そこまで来るのに何かストーリーがある。でもそれは逆に言うとイマジネーションを損ねるかも分からない。

永井 そのストーリーもご自分で考えるわけでしょう?

わたせ はい。

永井 それはすごいですよね。ぼくが漫画家の人をすごいなと思うのは、ストーリーを考えて絵も描くところ。小説を書いてその上で絵も描くようなものでしょうから。

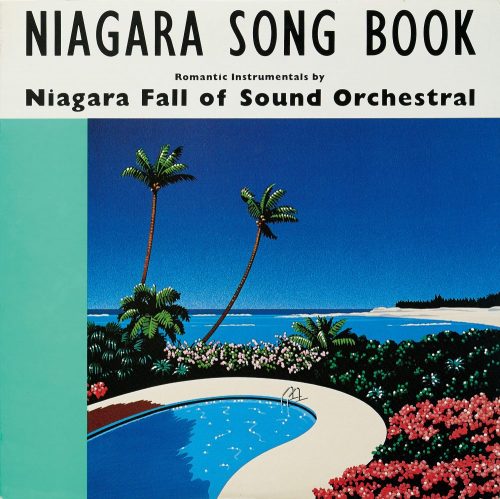

わたせ ずっとそんなやり方できましたからね。ぼくは永井さんの絵の空間の拡がりがすごくいいなと思っていて。それで先ほどの話の続きになりますけど、もう1つの色というのはブルーですよね。伺いたいのは、例えば「A LONG VACATION」のジャケットの空はほとんど真っ黒じゃないですか。あれはどうしてなんですか?

永井 アメリカで空を見た時に、黒いくらいに青がすごく濃い色だったんですよ。ロスでは排気ガスのせいか、わりと曇っていてグレーっぽかったんですけど。サンフランシスコとか空気のよさそうなところでは濃紺のイメージがあって。それとシュルレアリスムの絵はわりと青空が出てくるんですね。ぼくは御茶ノ水の文化学院っていうところで油絵を描いてたんですけど、予備校って、よく煉瓦とか林檎とかを描くじゃないですか。そもそもそういうものを描く時もバックには濃い青空を描いてました。

わたせ 正にキリコ(*8)とかね。青空があって黒い人影が出て来たりとかしますよね。

(*8)キリコ:ジョルジョ・デ・キリコ。1888–1978年。イタリア出身の画家、彫刻家。形而上絵画を提唱し、後のシュルレアリスムに大きな影響を与えた。

永井 そういう感じです。でも22、3の時にそれが嫌になってきて、その頃『美術手帖』をよく見ていたんですけど、その影響もあってかアメリカンポップアートみたいなものがどんどん好きになっていって。それと70年代の初めにスーパーリアリズム展みたいなのがありまして。

わたせ ありましたね。リチャード・エステス(*9)とかね。

(*9)リチャード・エステス:1936年生まれ。アメリカ出身。1970年代初頭に隆盛したスーパーリアリズムを代表する画家。

永井 それでアメリカの風景が好きになったのが決定的でしたね。湯村さんがアートディレクションをしていた『DABU-DABO(だぶだぼ)』っていう雑誌があったんですけど、それの創刊号だったかな、にページを貰ってアメリカの人物を描いたんですよ。編集部の人が向こうで撮ってきた外国人の顔ばかり。それがリキテックスで描き始めた最初の絵だったと思います。自分でもいい絵だったなと思うんですけれども。絵自体はいつの間にか捨てられちゃってもうないんですよ。その辺の絵が載っている本を見つけてきてくれた人がいまして。

わたせ その時描かれたのは主に黒人の方でしたか?

永井 いや、そうでもないですね。レストランのウエイトレスとかおまわりさんとか。黒人を描くきっかけは「サムタイム」っていう煙草のポスター。あれから黒人の絵を描くようになりました。

わたせ アメリカっていう国は、さまざまな顔だったり、さまざまな体格の人がいますもんね。

永井 よく言うんですが、ぼくは四国の徳島出身で、田舎ではよく喋る奴だったんですけど、こっちに出て来てからは訛りとかを気にしてあまり喋れなくなっていたんですね。あの頃は駅で切符を買うのが機械じゃなくて窓口でしたけど、それも恥ずかしいくらいだったんですよ。

それがアメリカへ行って帰ってきたらそうでなくなって。訛っていようが、日本語だからどこへ行っても言葉は通じるじゃないかと思い直したんですね。おかげでひと皮むけたみたいな感じになったので、当時は周りの人間にも海外旅行へ行くことを盛んに勧めました。本来の自分が取り戻せるよって。

わたせ いろんな刺激を受けますし、改めて日本のよさも分かりますしね。

永井 本当に変わりましたね。自分がやっていた絵やデザインの仕事も説明が出来るようになりました。今はちょっと頭が馬鹿になってるので出来なくなってきましたけど(笑)。

わたせ 永井さんが描かれたその濃いブルーがものすごく印象に残っていて。後年、カメラマンの三好和義さん(*10)とかが濃い色の空の写真を撮られたりしましたけれども。

(*10)三好和義:1958年生まれ。写真家。1986年に当時として最年少で木村伊兵衛賞を受賞。2018年には『三好和義の直伝 楽園写真術』を出版した。

永井 三好君は中学校の後輩なんですよ。ぼくがやっていた資生堂の「モーニングアイランド」のポスターを化粧品屋さんへ貰いに行ったなんていう話をしてくれましたね。家も近所だったんですよ。

わたせ ぼくも時々モルディブとかへ行ったりすると、空の濃い色が分かりましたけどね。当時の日本人が絵に描く空はだいたいシアンとかで、黒っぽい空を描かれたのは永井さんが最初だったと思うんです。

永井 操上和美さん(*11)の写真は、やっぱり空の色が濃かったんです。VANの仕事でなんだったかは忘れてしまいましたが、アメリカの風景を撮られていて濃い色の空で。フィルターを使って撮ったという話を聞きましたけど。ハーフトーンで上の方だけブルーだったりするんですよね。そういうものにも影響を受けましたね。ぼくの場合は資料が写真なので、藤原新也さん(*12)ですとか、日本の風景でも青空が濃くなっているような写真が好きで、そういうものを見ると絵が描きたくなる衝動に駆られていました。

(*11)操上和美:1936年生まれ。写真家。1971年にVAN「ブルードット」を制作。1981年講談社出版文化賞写真賞、1988年毎日デザイン賞をはじめ、受賞多数。

(*12)藤原新也:1944年生まれ。作家、写真家。1977年『逍遥游紀』で木村伊兵衛賞、1981年『全東洋街道』で毎日芸術賞を受賞する。

わたせ 永井さんの空の色はコンピューターのデータの数字で合わせるとYはいくつでMはいくつかな、なんて思っちゃったりするんです。自分でも一所懸命暗く描いたりして。ぼくの場合は人物と花とか洋服とかは自分で塗っていて、あとはもうデジタルです。原画展がある時は印刷した作品にもう1回ブラシしたりするんですけど。パステルで粉をとばしたり。二度手間ですが原画をしっかり残そうと思いまして。迷うのは海の絵だったら砂浜の色をどうするかとか。最初は黄色系でやろうとか思いますけど、やっぱり白なんですね。

永井 ぼくは完全にアナログで描いていますけど、地面はサーモンピンクの明るい色を使ったりします。失敗する時っていうのは、それが濃い色なんですよね。白に近い方がコントラストが付くじゃないですか。いつも後からもう少し薄くすればよかったなんて思いますね。プールサイドのヘリなんかもちょっと濃くすると失敗だったり。

わたせ 永井さんは実際に塗ってらっしゃるから、やり直しがきかないということはあるでしょうね。ぼくたちは数字の世界なので、実際に塗っておられてるのはすごいです。

永井 でも最近では歳のせいか、はみ出しちゃったり、塗り残したりということがありますよ。

(後編に続きます)

〈プロフィール〉

わたせせいぞう/1945年生まれ。漫画家、イラストレーター。代表作として『ハートカクテル』『菜』(ともに講談社)などがある。1987年には『私立探偵フィリップ』で文藝春秋漫画賞を受賞。今年、画業45周年を記念して2冊組みの画集『SEIZO ROMANCE わたせせいぞう イラストレーションズ』(玄光社)を出版した。

永井博/1947年生まれ。グラフィックデザイナーを経て、イラストレーターになる。1979年夏の絵本『A LONG VACATION』大瀧詠一文、1981年絵本『HALATION』来生えつこ文(ともにCBSソニー出版)、2008年作品集『Time goes by…』(ぶんか社)を出版。なお2017年に『Time goes by…』は復刊ドットコムより復刊されている。

本記事は『イラストレーション』No.223の内容を本Webサイト用に調整・再録したものです。記載している内容は出版当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。あらかじめご了承下さい。

わたせせいぞうさんの画業45周年を記念して出版された、本格的イラストレーション作品集『SEIZO ROMANCE わたせせいぞう イラストレーションズ』。

ケース入り2冊セットとなる本書は、わたせさんの膨大なイラストレーションをカテゴリーごとに厳選して掲載。また、制作プロセスの取材記事やロングインタビューも掲載しています。