1996年に板橋区立美術館で開催された回顧展から20余年。2020年10月24日(土)から同美術館で「だれも知らないレオ・レオーニ」と題した展覧会が開催される予定で、それに先がけ同名の書籍が8月31日(月)に刊行されました。

刊行を記念して、書籍の著者であり、展覧会の企画に携わる松岡希代子さんと森泉文美さんの特別対談を公開します。絵本作家として知られるレオーニさんが、生涯をとおして伝えたかったメッセージとは一体何だったのでしょうか?

*写真は1997年のボローニャで撮影されたもので、左から著者の松岡さん、レオーニさん、森泉さん。

(前編はこちらから)

著者の2人もこれまで知らなかった一面

編:近年の調査に際して、印象に残ったレオーニさんの仕事はありますか?

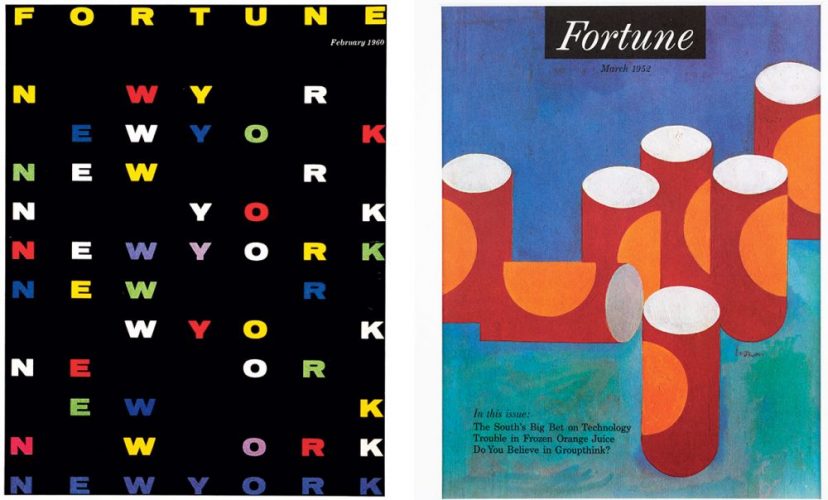

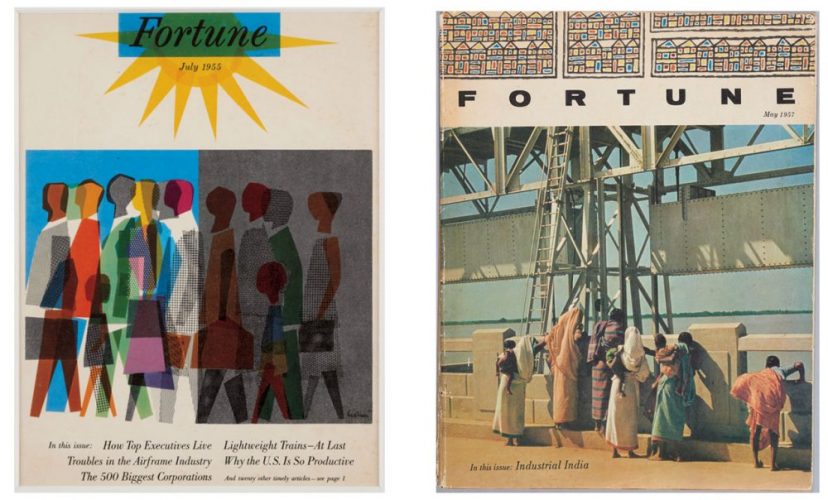

森泉文美(以下、森泉):私が一番印象深かったのは、『Fortune』での仕事です。ただのビジネス雑誌だと思ってたら、こんなにも面白い雑誌だとは……。レオはこの雑誌にアートディレクターとして携わっていたのですが、本当にいろんな作家にイラストレーションを依頼しているんです。ベン・シャーンやソール・スタインバーグなどの有名なアーティストだけでなく、持ちこみに来た新人アーティストをも起用して、挑戦的な企画を行いました。

『Fortune』という雑誌のなかでは、個々のアーティスト、イラストレーターの力が最大限に発揮されています。それはなぜかと考えていくと、アートディレクションはもちろんですが、レオが個々のアーティストと育んだ関係があったからこそ、素晴らしい作品が生まれたのだという結論に行き着きました。

レオはいろんな人に参加してもらって、全員の意見を聞きながら1つのものを作る、ということをずっと続けていたようです。その姿を知って、「アートは1人で作るものではない」ということもよく分かりました。この事実は、イラストレーションの仕事をしている人にとっても参考になるんじゃないかと思います。自分の世界に閉じこもるだけでなく、世界に出ていろんな物事を見て感じて、いろんな人と交流して、そして自分の考えを表現していく。ものを作る時の「原点」を、レオは非常に意識していたのだと感じました。

松岡希代子(以下、松岡):これから開催される展覧会を企画するにあたっていろんな調査をしたけれど、そのなかでも『Fortune』におけるレオの仕事をこれだけきちんと調査・分析したのは初めてなんじゃないかな? 『Fortune』とレオの関わりは期間も長いし、仕事の幅も広かったから、なかなか実態が掴みづらいんですよ。作家自身の作品として世に発表しているのであれば、個展の時などに作品の存在が分かるけれど、アートディレクションだと名前がはっきり出ないので、レオの仕事なのかほかの人に依頼した仕事なのかの判断も難しくて……。それに加え、当時のアメリカの経済や社会、雑誌編集者との関わりなど押さえておかないといけない基本的なことがたくさんあるんです。

それを今回は文美さんが本当にたくさん調べてくれました。そのエッセンスがこの本にはたくさん詰まっているので、ものすごく興味深いものになっていると感じています。

この4冊はアートディレクションに加え、メインビジュアルもレオーニさんが手がけている。右上はペインティング、左下はコラージュ、右下はインド滞在時に撮影した写真でルポルタージュも寄稿した。

編:松岡さんはどうでしょう?

松岡:1つの作品や仕事ではないんですけど、今回レオの生涯を辿っていくなかで、彼の葛藤みたいなものが見えてきたことが私の発見でした。普通に考えたら、レオの生涯って栄光にあふれたものですよね。家柄もよく文化的環境に恵まれ、まわりにいた友人たちも素晴らしいアーティストで、何をやってもうまくできるし、仕事をすればどんどん社会的に成功していく……みたいな。

でも、そのなかにはいくつもの葛藤もあって。恐らくものすごく大きかったのは「父親」との葛藤で、親子関係の難しさや「期待に応えなきゃいけない」という気持ちがあったのだと気付きました。それから、ヨーロッパとアメリカという2つの異なる文化圏で生きること、ファインアートとコマーシャルアートの両方を制作することに対しての、「自分はどちらがやりたいことで、どちらの世界に所属しているんだろう?」という葛藤。「自分探し」みたいなことなんだけれど、そういった彼の葛藤を実感を伴って感じられるようになったと感じています。

森泉:彼が87歳の時に出版した自伝の題名は『Between Worlds』。まさに「世界の間(あいだ)で」葛藤しながら、これでいいんだと、自分自身を証明してくれるものを探し求めた人生でした。レオはまったく異なる世界のなかで、自分なりに出来ることをずっと探していた。彼のお父さんはビジネスマンでしたから、『Fortune』というビジネス雑誌で「アートをする」ことは、まさにその1つの答えのようなんです。

松岡:そうそう、私もいまそれを言おうと思ったの。結局大学の修論もお父さんが関わっていたダイヤモンド産業に関するものだった。彼はそれを書かなければ、次へと進めなかったんですよ。

森泉:『Between Worlds』のなかにもお父さんのことを書いた文章が結構あるんですよね。お父さんは株式市場の変動をノートに書き綴ったものをレオに見せ、「お前にはお前の芸術があるように、俺には俺の芸術があるんだよ」と言ったそうで(笑)。お父さんにとって、数字の変動は1つの美だったんでしょう。

そういえば、レオが『Fortune』を代表して描いたリトグラフ印刷の作品があるんですが、そこにはスーツのビジネスマンが展覧会の会場で作品を見ている後ろ姿が描かれています。そして、その男性が見ているのは「折れ線グラフ」をテーマにしたアート作品。「あ、これはレオのお父さんなんだな」と気付きました。

松岡:あの作品、本当にいいよね。

森泉:今回の本には掲載しきれなかったそういった情報もありますが、いろいろと研究するのはすごく楽しかったし、まだまだこれからも研究することがたくさんあります。

変化した絵本の読み方

編:「だれも知らないレオ・レオーニ」という展覧会企画と書籍の執筆を経て、これまでとレオーニさんの絵本の読み方が変わったと思う部分あれば教えて下さい。

森泉:絵本の一言一言が、身に沁みるようになりました。テキストも非常に考えさせられるものだし、その背後に彼の歴史的な体験が感じられるようになって、じーんとしてしまいます。

松岡:レオは「分かりやすくすることを、恐れちゃいけない」と言っていたんです。やっぱりレオの絵本って、直球ですごく分かりやすいメッセージが書かれているじゃないですか。それを正面からきちんと伝えようとしている。単純に読んでしまう部分もあるけれど、実はその背後に彼の人生経験や、表現者としての技術の高さがあって。だからこそ、出来上がったものがシンプルで分かりやすい。私は今回その素晴らしさを改めて感じました。

森泉:レオの人生をとおして、そういうシンプルさに至るためには、たくさんのことをやっていないと到達出来ないということが非常によく分かりましたね。特に『あいうえおのき』(好学社/谷川俊太郎訳)なんかは、すごい。あれは神秘思想的な、どこか東洋的な世界でもあって、「言葉はどこからくるのか」という問いかけでもある。

あいうえおの木に暮らす文字たちが、2匹の虫に導かれ、力を合わせ大切な意味のある言葉を綴ることに…。レオーニさんの平和への強い思いが表現されている。

松岡:レオは言葉というものの大切さも、強く訴え続けているもんね。

森泉:そうです。いかに大切で、力を持っているものなのか、彼はよく知っています。

松岡:そういえば、今回の展覧会と書籍のなかで初めて公開される、レオの風刺画を見つけた時もすごく驚きました。倉庫で箱の中に入っている作品を漁っていたら、急にぱらぱらとそういうものが出てきて……そういう風刺画を描いていた記録もなかったし、レオ自身も1度も見せてくれたことがなかったから。

森泉:「四角おじさん」シリーズですね。そのほかにもヒトラーや、ナチスのロゴマークが血みどろになったものもあった……。言葉にはならない憎悪や、レオの裏面のようなものを感じました。

松岡:そうね、心のなかを覗き見たような感覚。

森泉: レオは哲学の1つとして「人生のなかで、数少ないよいアイデアがあれば、それで一生事足りる」みたいなことを言っていたけれど、それらも何かのアイデアだったかもしれない。または、私たちの知らないところで利用されていたのかもしれない。こればかりは本当に分からないですね。

これからの作り手たちへ

松岡:昔インタビューでね、レオは「私は政治的な発言をずっとし続けている」と言ってたの。社会のなかでどうやって政治的なことを伝えていくのかを考えた時、レオが出した1つの結論が「絵本という形で、子どもたちに直接伝える」ことだった。彼にとって、絵本は使命や目的をはっきりと意識した仕事だったんです。私はそのことを聞いてから、すべての絵本に対しての読み方が変わったかもしれない。

森泉:レオの絵本はどれもそうしたメッセージを読み取ることが出来ますね。特に『みどりのしっぽのねずみ』(好学社/谷川俊太郎訳)は大変な作品です。この絵本の読者評を読んでみると、人間の歴史を省みる大切な絵本だ、後世に伝えるべきという意見がある反面、恐ろしい、子どもには読ませたくないという意見もあって、賛否両論。政治風刺につながるストーリーだということが、このような状況下では、より身に迫るものとして伝わってきます。

平和に暮らしていた森の中のねずみたちが、町のネズミと出会い、仮面パレードのお祭りがあることを知ります。自分たちも早速仮面を付けたところ、大変なことに……。レオーニさんの実体験に基づいたものだと感じる1冊。

松岡:レオは、私たちが思っていた以上に政治的にしっかり発言している人だったと改めて感じます。そのほかにも、親戚の叔父たちのアートコレクションをとおして、近代ヨーロッパの文化的な要素がレオに直接的に影響を及ぼしていることもよく分かったし、彼の人生を通じて改めて世界史を見直してみることはすごく面白かった。もちろん難しいことではあったけれど。

森泉:難しかったけれど、本当に、20世紀がどういう時代だったのかを垣間みることもできましたよね。

松岡:ええ。そして、なによりレオの「ものを作ること」に対する姿勢。そこに行きつくまでに彼が辿ったコンプレックスや葛藤を、この本を読めば理解して頂けると思う。「私はものを作る人間なんだ」という立ち位置を自分で宣言して、ものを作ることを通じて、社会に、人々に発信していく姿勢を貫いたことはクリエイターにとっての大きな応援というか……あなたの仕事には意味があるという、大きなメッセージになるんじゃないかな。

森泉:すべての作り手にとってのエール、励ましですよね。

松岡:とにかく、レオが生きている時に出会うことが出来て本当によかったと思います。今振り返っても、彼と出会い、言葉を交わしたあの時間、私たちは本当に完璧な時を過ごしました。

<プロフィール>

もりいずみあやみ/1963年東京生まれ、ローマ在住。1975年までニューヨークに育つ。東京外国語大学イタリア語学科卒業。東京大学教養学部比較文化比較文学修士課程修了。1989年よりイタリア・ボローニャ国際絵本原画展のコーディネーター、ドキュメンタリー映像の制作を務め、日本でのブルーノ・ムナーリ、イエラ・マリ展などのコーディネートも手がけている。

まつおかきよこ/板橋区立美術館館長代理、女子美術大学非常勤講師。1961年東京生まれ。千葉大学大学院終了後、1986年より板橋区立美術館に学芸員として勤務。1989年からイタリア・ボローニャ国際絵本原画展を担当。レオ・レオーニをはじめ、瀬川康男、トミ・ウンゲラー、ブルーノ・ムナーリなどの絵本作家の全貌を解き明かす展覧会シリーズを展開中で、2017年にはインドの独立系出版社タラブックスの展覧会を企画した。

<書籍情報>

『だれも知らないレオ・レオーニ』は、「絵本作家」だけではない、氏の知られざる一面垣間見ることの出来る1冊です。

<展覧会情報>

「だれも知らないレオ・レオーニ展」

会期:2020年10月24日(土)~2021年1月11日(月・祝)

時間:9:30~17:00(入館は16:30まで)

会場:板橋区立美術館

休館日:月曜日・年末年始

(ただし、11月23日、1月11日は祝日のため開館し、11月24日休館)

Webサイト:https://www.city.itabashi.tokyo.jp/artmuseum/4000016/4001385/4001386.html

.jpg)