『イラストレーション』No.228に掲載されたイラストレーター木内達朗さんとグラフィックデザイナー大島依提亜さんの対談を前後編でお届けします。

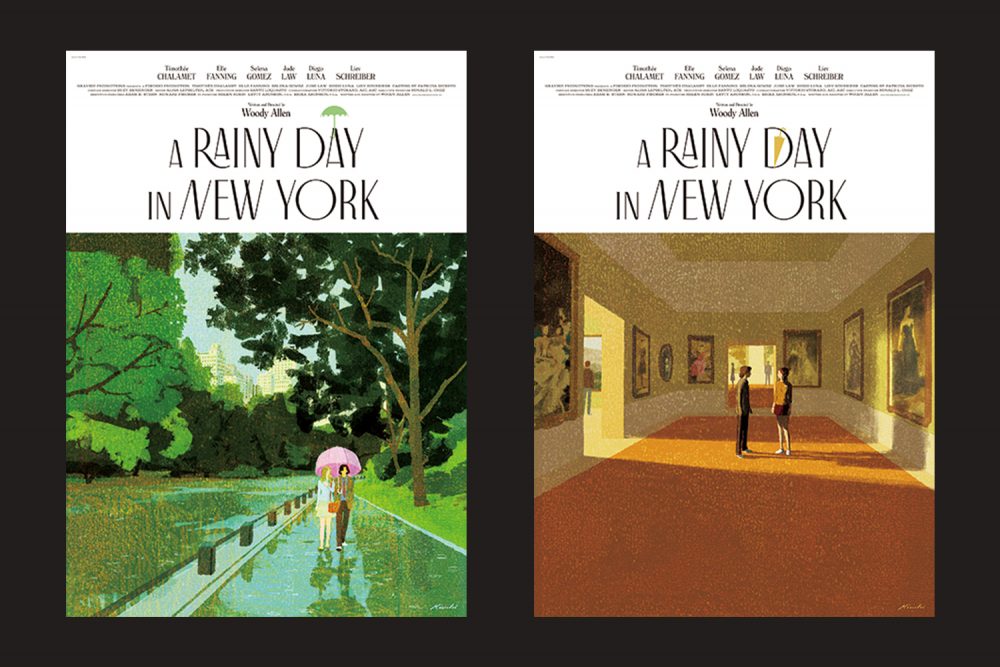

木内さんと大島さんが共に手がけたウディ・アレン監督作品「レイニーデイ・イン・ニューヨーク」の映画ポスターは、SNSなどで拡散され大きな注目を集めました。今回はお2人に、その制作の貴重な舞台裏をたっぷりと語って頂きます。

協力:一般社団法人東京イラストレーターズ・ソサエティ、有限会社ロングライド

(後編はこちら)

職人? それともアーティスト?

大島依提亜(以下、大島):いきなりですけど、木内さんってイラストレーターとしてのスタンスは、職人なのか、アーティストなのか、どちらの意識が強いんですか?

木内達朗(以下、木内):職人です。

大島:やっぱりそうですよね。普段からそれを強調されていると思うんですけど、どこかアーティストとしての揺らぎもあるような気がしていて。作品集(A)のカバーと表紙も、職人が発想する域を超えている気がするし、そこがすごく面白いなと感じます。アーティストのように受け止められることに対して、気恥ずかしさや齟齬感のようなものはありますか。

木内:まあ、実際僕はアーティストじゃないから……(笑)。

大島:だけど、特に海外だと、アーティストじゃないとは思われないのでは? 海外では、職業としての絵描きとアーティストって、区別されているんですか。それとも、イラストレーションはアートの範疇として認識されているんでしょうか。

木内:大きな意味で、ざっくりアーティストと括ることも出来るとは思うんですが、欧米だとファインアートとイラストレーションは全然交わらないというか、すごく分かれていますね。

大島:なるほど。木内さんはアメリカの美術学校に通われていましたけど、そのバックボーンは、職人という自意識に影響を与えていると思いますか。

木内:それは、かなりあるかもしれません。

大島:とは言っても、木内さんにはやっぱりどこか変な部分があると思うな(笑)。となると、僕が木内さんの絵に感じる揺らぎは、アーティストとしてのアイデンティティではなく、「これじゃ普通で面白くないから変なことやるか」というもっと気軽な意図からきているんでしょうね。予定調和に収めないという気概を感じます。

木内:確かに、あまり普通になっちゃうと「これでよかったのかな?」と思うんです。絵がうまい人はいっぱいいるし、僕がわざわざ描いた意味はあるのかなとか考えます。

大島:木内さんとしては、あくまでもイラストレーションという枠の中で遊んでいる、という意識なんでしょうか?

木内:そうですね。だから“分かる人にしか分からない”絵になるのはまずいなと思っていて。ある程度の人に伝わる範囲内で……というつもりで描いているんですが、結果的にはよく分からないものも描いているかもしれないです(笑)。ただし、仕事としてその絵である必然性はいつも気にしています。

大島:僕自身も職人としての意識がすごく強いから、木内さんの考え方には100%同意します。だけど、たまにアーティスト的なことを求められる時ってありませんか? 商業的なグラフィックデザインではなく、あたかもアーティストのスタンスで自由にデザインをやって欲しい、というような。あれ、本当に困っちゃうんですよね。でも、最近ようやくその解決策を見出したんです。それは “アーティスト的なこと”を、一商業デザイナーとして発注されていると思いこむってこと。そうすれば、擬似的に作ることが出来る気がしています。木内さんにも、そういうところあるでしょ?

木内:うーん、僕は仕事でアーティスト的なことを求められることはない気がします。でも確かに青山塾では、自由課題に何を描いていいか分からないという受講生に対して、「じゃあ“自由”をテーマに描いたらどうですか?」と言っていますね。

大島:それ、同じですよ(笑)。要するに、「自由」という概念を自分はどう捉えるのか。それを絵にするということですよね。

アートポスターの定義とは

木内:「レイニーデイ・イン・ニューヨーク」の話なんですが、そもそも「アートポスター」ってどういう定義なんでしょうか?

大島:実は、僕自身が呼び方を決めたわけではないんです。先ほど木内さんも拒んでいましたけど、僕も簡単に“アート”と付けられてしまうことに、ちょっと納得のいかない思いもあって(笑)。でも、うまく当てはめられる言葉がなくて、曖昧にしていると「アートポスター」って不思議と呼ばれちゃうんですよね。

木内:それは知りませんでした。海外でも、こういう形のポスターってあるんでしょうか。

大島:たくさんありますよ。いま海外ではファンメイドのポスターがたくさん作られていて、最近はそのなかの優れた作品が、公式にフックアップされ、公式ポスターになる例もあります。

僕、海外のそういった流れをずっとうらやましいなと思っていたんですよね。それで、日本でも多様性のあるポスターを作ったら、もっといろんなレイヤーのファンに届くんじゃないか? そう考えて初めて作ったのが、2016年「ヒッチコック/トリュフォー」(*1)のポスターなんです。

(*1)「ヒッチコック/トリュフォー」……『定本 映画術 ヒッチコック/トリュフォー』(晶文社)を原作とした、フランス・アメリカ合作のドキュメンタリー映画。日本では2016年12月に公開された。

木内:そのアイデアって、大島さんから配給会社に提案したんですか。

大島:はい、最初は僕から提案しました。この映画以降も、しつこく「ちょっとやってみませんか?」っていう話を続けています(笑)。配給会社も、悩みながら宣伝方針やビジュアル展開を決めている部分があるので、提案すれば意外と聞いてくれるんです。

木内:大島さん以外で、アートポスター的なことをしている人はいないんですか?

大島:実は、この前「ハニーボーイ」(*2)という映画で初めてやっていました! これまで誰もやってくれる人がいなかったから、すごくうれしかった。そういう流れが出来たらいいなと思っていたので、これからもっと盛り上がって欲しいです。

(*2)「ハニーボーイ」……人気子役の心の成長を描いたアメリカの映画。日本では2020年8月に公開され、3種類のデジタル版イラストポスターを坂内拓さんが手がけた。

木内:ある意味では、大島さんがムーブメントのきっかけを作ったと言えますね。だけど、アートポスターにはリスクがある側面もありますよね。監督のOKが出なかったら全部ボツになってしまうという……。

大島:そう、そこが怖いところ。監督はもちろん、キャストの顔が描いてある場合には、キャストのチェックも必要です。今回の木内さんとの仕事だって、最悪のケースでは、お蔵入りになる可能性もあった。そのリスクに関しては、描き手の方にいつも申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけど、チャレンジしない限り実現出来ないので、事情を理解してもらってお願いしている状況です。

ただ毎回、クオリティの高いものは作れるだろうという自負はあります。だって実力のある方にしかお願いしていないので。今回も、ウディ・アレンに「これを公式にしたい」と言ってもらえるほど、気に入ってもらえましたしね。

木内:本当にうれしかったですよね。

大島:あと、これは声を大にして言いたいんですが、僕がいわゆるアートポスターを作っているのは、日本にはこんなにすごいイラストレーターや絵描きがいるよ! っていうのをもっと知らしめたいという気持ちも大きいんです。日本のイラストレーションの質の高さって、世界を見渡しても群を抜いているなと思います。ポスターを作るとSNSで海外に届くケースが増えてきているので、優れた日本の描き手をまだ知らない層に、響くようなものを作りたいと思ってやっています。

(後編に続きます)

<プロフィール>

きうちたつろう/イラストレーター。1966年東京生まれ。国際基督教大学教養学部生物科卒業後、渡米。Art Center College of Design卒業。ニューヨーク・タイムズをはじめとして雑誌、書籍、広告などの仕事を多数手がける。

おおしまいであ/グラフィックデザイナー、アートディレクター。東京造形大学デザイン学科卒業。映画のグラフィックを中心に、展覧会や書籍のデザインを手がける。最近の仕事に「万引き家族」や「ミッドサマー」「デッド・ドント・ダイ」映画宣伝物など。

本記事は『イラストレーション』No.228の内容を本Webサイト用に調整・再録したものです。記載している内容は出版当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。あらかじめご了承下さい。

こちらの対談も掲載されている『イラストレーション』No.228では、画家のnakabanさん、絵本作家・イラストレーターの植田真さんを大きく特集。それぞれの多岐にわたる活動に加え、2人が共に手がけた絵本や展示についてもご紹介します。

『木内達朗作品集 TATSURO KIUCHI』は多岐にわたる仕事の原画やオリジナル作品から木内さん自身が厳選。シニカル&ナンセンスなユーモアが伝わるマンガや、ブログに掲載したエッセイも収録されています。