東京・板橋区立美術館で開催中の「2025イタリア・ボローニャ国際絵本原画展」では、最新号『イラストレーション』No.247で特集した、カナダの絵本作家シドニー・スミスさんの原画約50点が特別展示されている。7月20日(日)、その展覧会に関連するイベントの1つとして、トークイベント「シドニー・スミスに魅せられて―編集者と教え子が語る」が行われた。その様子をレポートする。

(「2025イタリア・ボローニャ国際絵本原画展」の詳細はこちら)

本イベントに登壇したのは、偕成社の編集者である広松健児さん、シドニーさんが講師を務めた2023年の「夏のアトリエ」(*)に参加した、新海美穂さん、藤原千晶さん、ケン・ニイムラさん、矢部雅子さん。広松さんによる30分ほどの講演からスタートし、「夏のアトリエ」参加者4名のレポート、登壇者5名に館長の松岡希代子さんを含めたクロストークの3部構成で進んだ。

(*)「夏のアトリエ」……毎年、夏に板橋区立美術館で開催されている、イラストレーター向けの絵本制作のワークショップ。シドニーさんは2023年にその講師として招聘された。

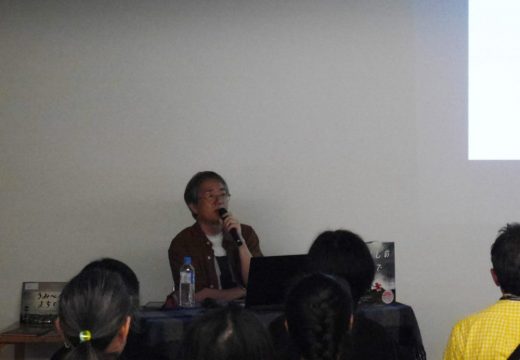

まず登壇したのは、偕成社の編集部長である広松さんだ。本誌にも「シドニー・スミス讃 ページをめくる喜び」という文章を寄せてくれた広松さんは、これまでに『ぼくは川のように話す』『おばあちゃんのにわ』(共にジョーダン・スコット 文 原田勝 訳)、『ねえ、おぼえてる?』(原田勝 訳)、『はじめてのクリスマス』(マック・バーネット 文 なかがわちひろ 訳)、7月26日発売の最新刊『あらしの島で』(ブライアン・フロッカ 文 原田勝 訳)の日本語版の編集を担当している。

2024年に「国際アンデルセン賞・画家賞」を受賞するなど、ここ数年で一気に国際的な評価が高まったシドニー作品。その理由を、広松さんは「絵とテキストの関係性」「映画のような絵本」「絵と内容の素晴らしさ」という3つの視点で紐解き、“絵本の表現を革新”したシドニー作品の魅力を語った。

中でも特に時間をかけて説明したのが、シドニー作品と映画の共通性について。「映画のような絵本」はこれまでにも存在していたが、広松さんはシドニーさんの絵本を「ヌーヴェル・ヴァーグ」(*)の映画のように捉えているという。美しい自然光、逆光や影の表現、さらには『この まちの どこかに』(評論社)の制作の下支えにもなった徹底的な街のスケッチ。シドニーさんの表現は、セットでのスタジオ撮影から小型カメラを片手に街へ飛び出した「ヌーヴェル・ヴァーグ」の作品とどこか符合する。

(*)ヌーヴェル・ヴァーグ……1950年代末に始まったフランスにおける映画運動。若い監督たちによる、ロケ撮影中心、同時録音、即興演出などの手法的共通性を持った一連の作品も意味する。

そして最後に、シドニーさんの絵本の魅力をこう語り、話を締めくくった。

「彼の絵本の内容は1つ1つ個別で具体的。不特定多数の誰かではなく、特定の人生です。その特別な感情が単純化されることなく、複雑で豊かなまま、絵本というシンプルな形式の中に描かれている。しかも驚くことに、それは普遍的で、誰もが味わえる感情でもあった。それが彼が世界的に評価された理由だと思います」(広松さん)

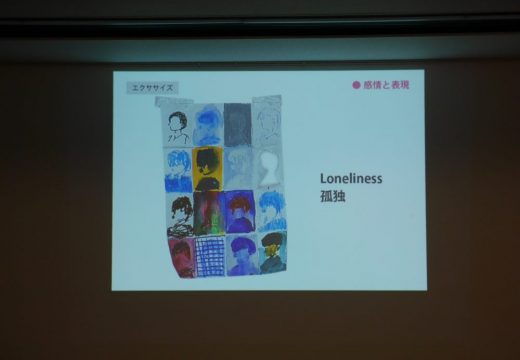

続いては、2023年に「夏のアトリエ」でシドニーさんから教えを受けた、新海美穂さん、藤原千晶さん、ケン・ニイムラさん、矢部雅子さんの4名が発表。ワークショップのエクササイズをとおして得た気づきや成長、シドニーさんのチャーミングな人柄を感じさせるエピソードなど、自らの学びや思い出をそれぞれの言葉で振り返った。

その後は、イベントの登壇者全員による和やかなトークがあり、さらに会の終わりには、カナダにいるシドニーさんからサプライズで7分間のビデオメッセージが届き、会場は一番の盛り上がりを見せた。

どんな時も遊び心を忘れず、絵本の表現を革新し続けるシドニー・スミスさん。次は一体どんな作品を私たちに届けてくれるのか。シドニーさんの活躍にこれからも目が離せない。

*最新号『イラストレーション』No.247では、最新の講演録やこれまでに刊行された絵本など、シドニーさんを20ページにわたって特集しています。こちらもぜひご注目ください!

『イラストレーション』No.247は、「シドニー・スミスの絵本」を20ページにわたって特集。好評販売中です。