2019年にAdobeからリリースされたスケッチ&ペイントアプリ「Adobe Fresco」は、これまでアナログでしか描けなかった精細な油彩画や⽔彩画を、デジタルデバイス上に自由に表現することを可能にする存在だ。

今回は、装画や広告で活躍するイラストレーターのげみさんに、「Adobe Fresco」を体験してもらった。現在Adobe Photoshopが主な制作ツールだと言うげみさんにとって、Adobe Frescoの描き心地や、使い心地は一体どんなものだったのだろうか。

また30代に突入したげみさんに、これからの仕事のスタンスや、働き方についても話を聞いた。

げみさんの制作動画はこちら▼

Adobe Frescoはアナログの懐かしさを感じさせるツール

――今回「Adobe Fresco」を使って描き下ろして頂いた作品には、どんなテーマがあるのでしょうか。

「自由に描いて下さい」ということだったので、仕事では出来ない絵を描こうと思いました。この絵の背景にあるカーテンは、星空を暗示しているんです。仕事だと“星空の下で星を見る”みたいな、分かりやすく直接的な表現を描くことが多いのですが、今回は解釈を限定しない絵を目指しました。

この作品は、望遠鏡を覗いている女の子が何かを見ているシーンです。でも見ている僕らには、この子が何を見ているのか分からない。そんな風に、人からは“見えないもの”を見付けようとしている人を描きたかった。人ってそれぞれに自分にしか見えないものがあるので、それを表現出来たらと思いました。

――げみさんは、これまで「Adoobe Fresco」を使用していましたか?

お絵描き系のソフトが出れば、一応はすべて触ってみようと思っているのでAdobe Frescoもダウンロードはしていました。ですが正直な話、頻度高く使っていたというわけではなくて……(笑)。これまではほかのソフトでもいいかな、という感覚もあったんです。

僕は普段Photoshopを使って絵を描いていますが、Adobe Frescoを使ってみると、Photoshopとはまったく異なる方法論で開発されているソフトのように感じました。もともと写真を編集するために作られたPhotoshopは「出来上がったものに、どう編集を加えていくか?」という発想なので、さまざまな効果やフィルターを駆使しながら、独自の画面を作り出していくことが出来ます。一方でAdobe Frescoは、ブラシの多様さやツールの感じを見ていると、「アナログをいかにデジタルで再現するのか?」という点に主眼を置いて設計されている気がしました。昔アナログで絵を描いていた僕からすると、Adobe Frescoで絵を描くのは“懐かしい”という感覚です。

――具体的に、どんな風に作品を仕上げていったのでしょうか。

大まかに言うと、この作品についてはラフをPhotoshopで作成して、色塗りはすべてAdobe Frescoを使用しています。そして最後の仕上げに、Photoshopで色調補正をしました。

制作動画は、Adobe Frescoで色塗りをしている様子です。動画を見ると分かると思いますが、髪の毛は水彩ブラシのにじみを使いながらシミを1度作り、その後、暗い色や明るい色を交互に塗って、立体感や陰影を付けています。また、望遠鏡は、輝きを放っているようなライティングにしたいと思ったので、同じように水彩ブラシでシミを作り、そのシミで出来た色をスポイトしながら、細かいブラシで反射質感を加えていく、という行程で進めていきました。

――普段使用しているPhotoshopとの違いは、どのような点に感じますか。

Adobe Frescoには「色調補正レイヤー」がないので、そこが大きな違いでしょうか。先ほども言ったように、Adobe Frescoは“アナログで絵を描く”感覚をデジタル上に再現しているので、色を変更する場合もメーターをいじるのではなく、絵具で描く場合と同じように、色を上から塗り重ねていく必要があるんです。

ただ、僕の場合は「色」を一番大切にしていて、メーターを調節するだけで簡単に色を変更出来ることを、デジタルで描く強みだと感じています。同じ時間で1枚の絵を描く時に、アナログの場合とデジタルの場合では、色について試行錯誤出来る回数は圧倒的に変わってきます。自分の表現したい色を探るという意味では、Adobe Frescoを使ったとしても最後はPhotoshopで調整する必要があるとは思いました。

なので普段からデジタルで絵を描いている人からすると、デジタルならではの利便性が少し足りない気がします。主にカラー変更や自由変形など、自分で描いた素材を加工、編集する機能ですね。

――では、Adobe Frescoを使ってみて魅力に感じたのはどんなところですか。

Adobe Frescoに入っているライブブラシ(*)です。Adobe Frescoのブラシを使うと、僕が求めている絵具感というか、水彩だったり、昔やっていた日本画の感じを表現することが可能だなと思いました。Photoshopだと「あと少しなんだよな」という思いが常にあったので、このブラシがPhotoshopにもあったらいいのにと思いましたね(笑)。特に、この作品では髪の毛を塗る時の、滲ませて上から重ねて……という作業がすごく楽しかったです。

それと、僕は普段からいろいろなテクスチャを重ねて絵作りをするのですが、その素材を作るのにもAdobe Frescoは適しているなと思いました。ライブペイントのブラシを使えば、アナログの質感を感じる素材がデジタル上で作れる。Adobe Frescoのブラシは、表現の幅をすごく広げると思います。

(*)ライブブラシ……本物の画材のようにインクが滲み広がり、隣り合った色が混ざり合う機能を持ったAdobe Frescoの特徴的なブラシ。水彩と油彩の2種類ある。

30代を迎えた、げみさんのこれから

――今回の作品を描いて頂くにあたって、大変だったと感じた点はありますか。

Adobe Frescoの作業自体はすぐ慣れたんですけど、ラフを描くまでに時間がかかりました。最近、オリジナルは追いこまれるまで描けなくなってしまって……。共感性の高い、流行りのモチーフなんかは仕事でよく描くので、自分の絵で描くのは面白くないな、とか考えすぎてしまうんです。

やっぱり自分は、お題をもらって描くのが性に合っているんですよね。僕はアーティストになれなかった人間で、自分のことは職人タイプだと思っています。頼まれて描く絵は理由があるから描けるんですが、自分の絵にも、描く理由を求めてしまいます。

――過去のインタビューからも、げみさんが職人タイプなのかなと窺えました。

自分の芯が強いぶれない人、好き嫌いの価値観がはっきりしている人は、自己表現に向かうと思うんです。ただ自分の場合は、嫌いなものは特にないし、特別に好きなものもそんなにありません。人が「これ好きやねん」と話しているのを聞いて、「そう言われるとそれも好きやなあ」って影響されるような人間で(笑)。

なので、仕事の絵だと特に、描くモチーフや構図、内容に対してのこだわりはあまりないんです。ただ、仕上がりに対してのこだわりはあります。

――「仕上がりへのこだわり」というのは、具体的にどのような部分ですか?

仕事のイラストレーションって、季節感や時間帯など依頼のパターンはさまざまですけど、モチーフにはあまり自由度がないと思っています。じゃあ自分の好みが出せる部分はどこかというと、残っているのは、構図や質感と色の組み合わせくらいです。なので、僕は「質感と色の編集力」にこだわりを持っています。僕はモチーフに対してのフェティシズムよりも、このポイントはどんな質感で仕上げたらいいだろう? と考える方が楽しい。例えば空を描く場合も、雲を描くことより、ある素材の色や質感を編集して、空に見える表現を見付けた時の方がうれしいんです。

――げみさんはイラストレーターになる時に、Pixivに投稿を続けて世間の反応を知っていったそうですね。

はい、イラストレーターになろうと決めて、Pixivへの投稿をし始めました。100人に1人だけ、自分と同じ価値観の人を見付けるのがアーティストだとしたら、イラストレーターは万人を相手にする仕事だと思います。そして大勢の思考というのは、多数決でしか決まらない。だから、Pixivに投稿していたのは「俺はこれが好きだと思うけどどう?」と提示して、点数やランキングを見ながら、世間の価値観と自分の違いを探していく作業でした。

――話を聞いていて、げみさんはすごくロジカルな考え方をお持ちだなと感じるのですが、働き方や考え方で指標にしている人はいるのでしょうか。

人ではないのですが、実家が喫茶店をやっていて、その経営方法みたいなものは参考になっています。僕というお店の経営方法は、喫茶店と一緒なんです。

喫茶店にいくと、まずお店の顔となる「ブレンドコーヒー」がありますよね。ブレンドは雑味もなくて飲みやすい、万人ウケする味。それを基準に酸味だったり苦味だったり、お客さんの好みに合わせたものを提案するんですけど、お客さんが来るきっかけになるのは、やっぱりブレンドコーヒー。だから店側としては多くの人に受け入れられる味をまず提供することが必要だと思います。

そして、店主としてやりたいことがあるのであれば、「店長のおすすめ」でいつもと違う味をお客さんに提案してみる。僕にとってはそれが個展で、実験的な作品も混ぜたりして、来てくれるお客さんの反応を知る場所になっています。

過去に僕がPixivでやっていたのは、自分にとってもお客さんにとっても“安定の味”を探す作業ですね。その定番のメニューを目当てにお客さんが集まって、ほかのものも頼まれたりして広がっていく……という自営業のやり方をイメージしながら、自分も仕事をしています。

――ブレンドばかり頼まれることについてはどうですか? つまり、分かりやすい表現ばかりを求められてしまうこともあるかなと思うのですが……。

見覚えのある雰囲気の装画ばかりが店頭に並ぶという現象はやっぱりありますよね。僕も、明るくて万人ウケするタイプの絵を頼まれることはあって、そういう時は職人としてオーダーに応えています。でも、それだけしかやらなくなると僕が消えてしまうので、そのためには自由にやらせてくれる仕事だったり、僕が好きでやっている個展で、自分の違った面を見出してくれる人に出会う努力はしています。それこそ、アーティスト活動のように100人に1人に出会うというか。運もあると思いますが、そういう人に出会って、自分の新しい面が広がっていけばいいなと思っています。

――職人的な部分と、アーティスト的な側面の両軸を行き来されているんですね。

多分みんなそうじゃないんでしょうか。僕は絵を描くことしか出来ないし、死ぬまでイラストレーターをしたいと決めているので、生きるためにやっています。

僕が危険だなと思うのは、“やりたいことしかやりたくない”人間になってしまうこと。人より先輩になった時に、誰の言うことも聞けなくなって、みんなが頼みにくくなって、自分の表現出来る幅が狭くなると、この仕事は続けられません。だからイラストレーターとして年を重ねていくならば、こだわりもあれば、こだわらないところもあって、人の要望にも応えて、そしていつまでも大らかでいる。そういう気持ちで、これからもこの仕事をずっと続けていきたいと思っています。

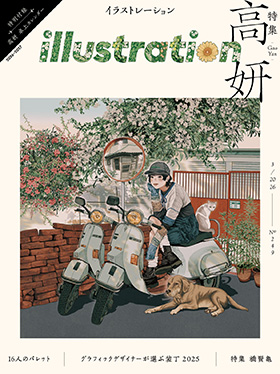

げみさんの最新画集『夜の隙間に積もる雨』(立東舎)の表紙に使用されている。

<プロフィール>

げみ/1989年生まれ、兵庫県三田市出身。京都造形芸術大学美術工芸学科日本画コース卒業後、イラストレーターとして作家活動を開始。主に書籍の装画や挿絵、CDジャケットなど幅広い分野でイラストレーションを制作する。Twitter@gemi333