イラストレーターとして活動していく上で発生するさまざまな疑問や問題。イラストレーターを目指している、または既に活動している方でも、分からないことや不安なことがあると思います。

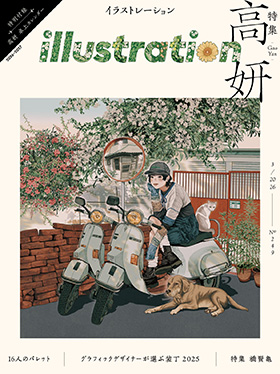

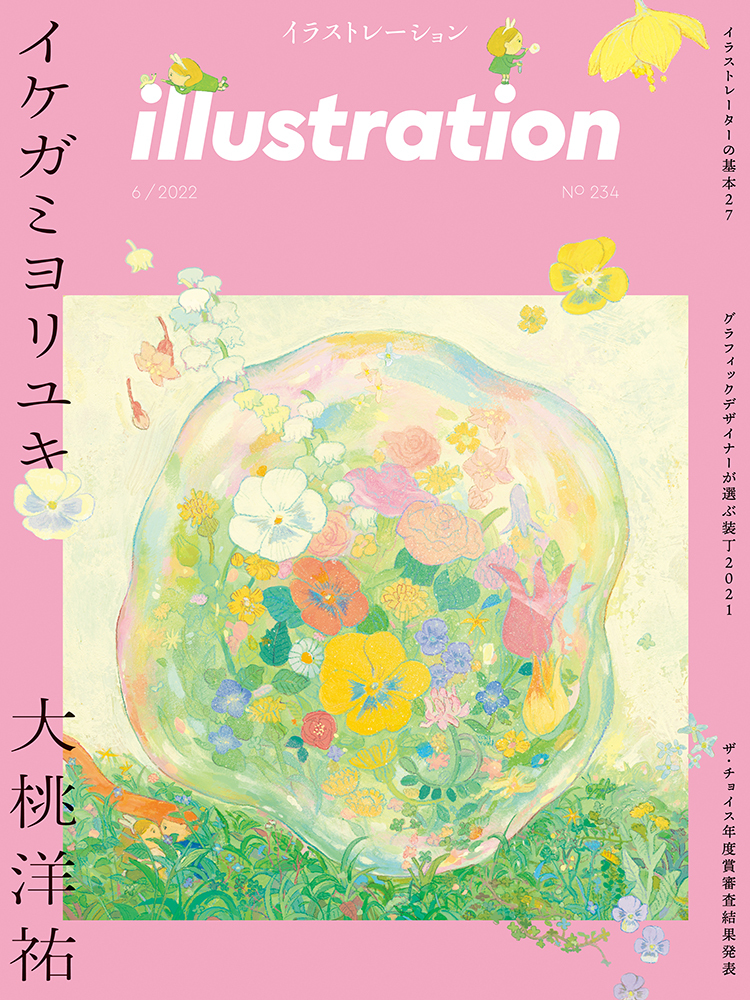

本記事では、『イラストレーション』No.234に収録されている「イラストレーターの基本27」の中から、イラストレーターにまつわるQ&Aを厳選し、6回にわたって紹介します。第4回は、いよいよイラストレーターとして活動を始めたい時の疑問などを解説していきます。

(連載のまとめはこちらから)

*本連載は2022年6月時点の内容を掲載しています。

Q1

イラストレーターにはどうやってなるのでしょうか?

イラストレーターには資格がないため、誰でも名乗ることが出来ます。参考までに本誌編集部では、基準の1つとして、「1件でもイラストレーターの仕事をしていて継続したい」という意思があれば、イラストレーターと名乗ってもいいのではないかと考えています。

Q2

発注者はどこでイラストレーターを探しているのでしょうか?

クライアントやグラフィックデザイナーはさまざまな方法で目的に合致するイラストレーターを探しています。下記に主な検索方法を「Web」と「紙媒体」に分けて記載します。クライアントからの依頼は基本的にメールが多いので、メールアドレスなど連絡手段を記載するとよいでしょう。ギャラリーでの個展がきっかけとなり仕事につながることもあります。

Web

紙媒体

『イラストレーションファイル』(玄光社)

『ファッションイラストレーション・ファイル』(玄光社)

『ILLUSTRATION』(翔泳社)

『年鑑イラストレーターズ通信』(イラストレーターズ通信)

『MJイラストレーションズブック』峰岸達監修(パイインターナショナル)

Q3

営業って具体的にどんなことをするの?

イラストレーターにとっての営業とは、仕事の受注を目的として企業やグラフィックデザイナー、編集者に対して、自身の作品の魅力を伝える売りこみを指します。以前は直接出版社やデザイン事務者を訪問する方法も多かったですが、現在は新型コロナウイルスの影響もあり、メールや郵送でポートフォリオやWebのURLを送る営業活動が多くなっています。

Q4

どうやって営業先を探せばいいですか?

ただ闇雲に営業をしてもうまくいかない可能性が高いです。まずは「自分の作品がどのような仕事をしたいか?」そして「自分の作品がどのような仕事に向いていそうか」分析するとよいでしょう。

その上で、自分がイラストレーションを手がけたい媒体や仕事を、どんなグラフィックデザイナーやデザイナーやデザイン会社が担当しているのか調べることが重要です。調べる方法はWebやSNSもありますし、デザインの専門誌などにクレジットが掲載されていることもあります。

書籍や雑誌の仕事をしたい場合は、書店などで気になった本の奥付や雑誌のスタッフクレジットに記載してあるデザイナー名を調べるのも1つの方法です。なお活躍中のグラフィックデザイナーは多忙なので、営業に関する問い合わせはメールを使うのがベターです。

Q5

ポートフォリオってどんなもの?

自分のこれまでの経験や、どういった作品が描けるのか、相手に伝えることを目的として、仕事の実績やオリジナル作品をまとめた作品集のことです。作品を出力してA4サイスのクリアファイルにまとめるのが一般的ですが、最近ではPDFやWebサイトにまとめることもあります。これによって、メールでの営業が可能になります。ただし、メールに直接作品データを添付して送るのは要注意です。重いデータの場合、先方の迷惑にもなります。

ポートフォリオは仕事を発注してもらうことを目的とするものなので、ただ作品をまとめるだけでなく、どのようにすれば自分の実力や描きたい方向性、そして作品の魅力を理解してもらえるかをよく検討した上で作成するとよいです。

イラストレーターによってはクリアファイルにまとめたポートフォリオだけではなく、自分の世界観が伝わるように印刷なども含めて工夫したZINEを自主制作している人もいます。

*本記事は『イラストレーション』No.234の特集「イラストレーターの基本27」の内容を本Webサイト用に調整・再録したものです。内容に関しては編集部の考えであり、異なる意見もあると思います。あくまでも知識の1つとして考えてください。また、解説の内容を運用した結果、トラブルが発生したとしても編集部及び玄光社は法的な責任は負いませんのでご注意ください。

『イラストレーション』No.234の特集「イラストレーターの基本27」では、イラストレーターとして活動していく上で知っておきたい基本を押さえることが出来ます。

▼おすすめ記事

▼おすすめ連載

うつくしい手の描き方(全3回)

令和版 駆け出しクリエイターのためのお金と確定申告Q&A(全7回)

駆け出しクリエイターのための著作権Q&A(全5回)